イソップ物語の特徴と教訓13選!実はトルコ発祥って知ってた?

更新日:2023.02.28

投稿日:2022.02.09

Views: 19508

イソップ物語は、「イソップ寓話」や「イソップ童話」という名で日本でも有名です。幼いころに絵本などで動物が出てくるお話に親しんだ人も多いのではないでしょうか。しかし、イソップ物語のルーツがトルコにあることまでは、あまり知られていません。

イソップ物語は誰がつくり、日本でどのように広まり、なぜ世界中でこれほどまで語り継がれるのでしょうか。イソップ物語の歴史や特徴、魅力などを詳しく解説します。

Contents

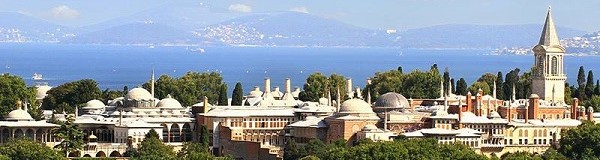

イソップ物語とは?トルコ生まれって本当?

イソップ物語はいつごろ、誰が生み出したのでしょうか。特徴や描かれ方についても見ていきましょう。

イソップ物語とはなにか?

イソップ物語とは紀元前6世紀頃、アナトリア(現在のトルコ)出身のアイソーポスという人物によって生み出された寓話集です。諸説ありますが、アメリカの西洋古典学者ベン・エドウィン・ペリーの研究によると、その数は725。『北風と太陽』『アリとキリギリス』『金の斧』など世界中で広く知られたものがたくさんあります。

ただし、すべてをアイソーポスが生み出したのではなく、古代メソポタミアやトルコの民話などが含まれているという説が有力です。アイソーポスは語り手だったため、自身で著作は残していません。のちに哲学者のソクラテスやアリストテレスの学生であったデメトリオスがイソップ寓話として編纂したといわれています。

アナトリアが小アジアと呼ばれる理由とは?歴史・文明・遺跡を紹介

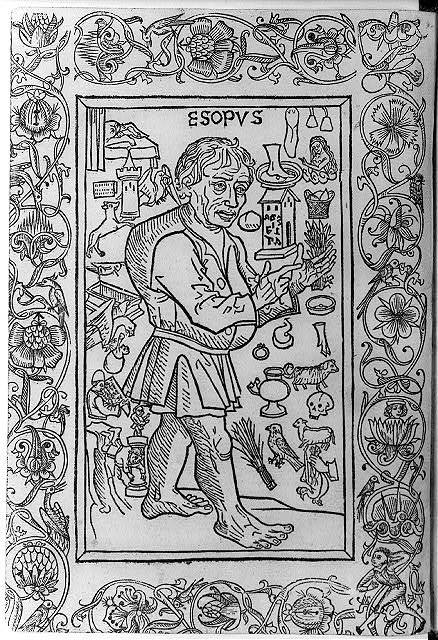

作者の「イソップ」とはどんな人?

イソップとはアイソーポスが英語読みされたもので、この名で世界に広まりました。アイソーポスは、謎に包まれた人物ですが、もともとは奴隷だったといわれています。

しかし、アイソーポスは優秀なストーリーテラーだったことから奴隷の身分を解放されたそうです。彼の名が最初に書かれたのはヘロドトスの『歴史』で、当時から名をはせていたことが分かります。

ヘロドトスとは?「歴史の父」と呼ばれる古代ギリシャの歴史家の生涯を解説

イソップ寓話の内容や特徴は?

寓話とは、教訓・道徳・風刺を含んだ短い物語を意味します。イソップ寓話は、擬人化した動物が主人公となった物語が多数あるのが特徴です。

擬人化した動物を通して当時の生活・思想・倫理観などを知ることができます。普遍的な人間像が投影されてしていることから、時代や国を越えて語り継がれています。

イソップ物語で擬人化された動物たちとその描かれ方

イソップ寓話では、さまざまな動物が擬人化されて登場します。よく登場する動物の描かれ方を見ていきましょう。

ライオン

「権力者」「権威」のシンボルです。現代でも「百獣の王」という表現があるように、畏敬の念を集める存在として描かれています。

オオカミ

「悪人」「残酷な者」の象徴です。横柄で乱暴な存在として描かれています。オオカミが登場する物語としては、『ヒツジとオオカミ』『オオカミ少年』などがあります。

ヒツジ

「善人」の象徴です。ただ、正直な性格のために、悪人によって悲惨な目にあうこともあります。オオカミと対比して描かれることが多い動物です。

キツネ

「詐欺師」「ずるがしこい者」として描かれます。時にはオオカミさえ、だましてしまうほどの狡猾さを見せます。『ライオンとオオカミとキツネ(老いたライオンとキツネ)』では、キツネの悪巧みによってオオカミは打ち負かされてしまいます。

ロバ

描かれる姿は「愚鈍な人」「愚か者」。現状をきちんと把握せず、安易に楽な道を選ぶことで失敗してしまう存在です。ロバが登場する物語には『塩を運ぶロバ』『ロバとロバ使い』などがあります。

イソップ寓話はイソップ童話とどう違う?

イソップ寓話は、基本的には大人のための読み物です。ハッピーエンドでないことも多く、すっきりしないストーリー展開もあり、人生について考えさせられる内容となっているのが特徴です。

一方のイソップ童話は、このイソップ寓話が子供向けに手が加えられた物語で、残酷性を抑え、明快なストーリー展開が特徴です。メルヘンチックかつ英雄的な描かれ方がされており、子供が楽しめるような工夫が施されています。

イソップ物語は日本ではどのように広まったのか

イソップ物語はギリシャ語からラテン語に翻訳され、長い年月をかけてヨーロッパから世界へと伝わっていきました。日本にはいつごろ入ってきたのでしょうか。

戦国時代に日本に渡来

1549年にイエズス会の宣教師、フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸して以降、ポルトガルやスペイン、イタリアから宣教師たちが続々と日本へとやってきました。イソップ物語は彼らによって日本に持ち込まれ、日本語に翻訳されて広まったという見方があります。

江戸時代には『伊曾保物語』として出版

江戸時代初期、『伊曾保(いそほ)物語』として出版され、庶民の間にも少しずつ広がっていきました。普及する過程で、日本的な昔話の要素を取り込んでいたことや、ウサギやカメなど日本人にも身近な動物が登場することから、親しまれるようになります。

明治時代に教科書に採用

イソップ物語が日本で広く知られるようになったのは、明治時代以降です。英学者である渡部温が訳した『通俗伊蘇普物語』がベストセラーとなり、小学校の教科書にも採用されました。その後も、イソップ寓話のさまざまな物語が教科書に載り、子供たちに広く読まれたことから、国内でも浸透していきました。

大人向けには岩波文庫が有名

大人向けイソップ寓話の分野では岩波文庫が有名です。新訳471篇が収録されている中務哲郎の『イソップ寓話集』、浮世絵の挿絵がついた武藤禎夫の『万治絵入本 伊曾保物語』などがあります。

イソップ寓話集 (岩波文庫) | イソップ, 中務 哲郎 | 文学・評論 | Kindleストア | Amazon

イソップ物語の日英対訳が無料で読めるサイトも

改めてイソップ物語を読み返したいという人には、無料で読めるWebサイトもおすすめです。とくに日英対訳で読めるサイトは、新しい発見や驚きがあるかもしれません。英語の勉強にもなるので、楽しみながらスキルアップも期待できます。

昔話の英語 イソップ童話 1話~10話 <福娘童話集 Hukumusume fairy tale collection>

日本でも有名なイソップ物語のエピソードと教訓

日本でも有名なイソップ物語のエピソードを厳選してピックアップしました。必ずどれか一つは子供のころに読んだ記憶があるでしょう。大人になってからでも心に響くエピソードの数々を教訓や解釈とともに振り返ります。

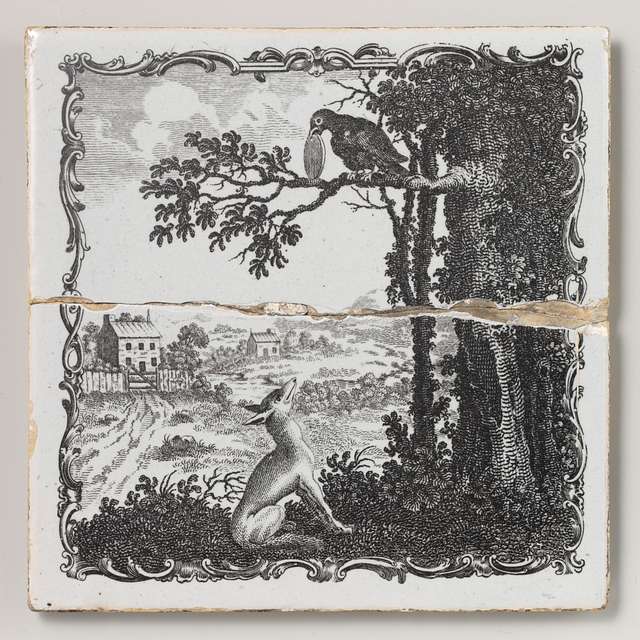

『キツネとブドウ』~どうせあのブドウは酸っぱいさ

キツネはおいしそうなブドウを見つけました。ブドウを食べようと跳び上がりますが、何度やっても届きません。最後は「どうせあのブドウは酸っぱいのさ」と食べることを諦めます。

ブドウを諦めたという行動を昇華させるために「ブドウは酸っぱいはずだ」と自分に言い聞かせたキツネの姿は、心理学の「認知的不協和」という用語で説明されます。人間が持つ心の防衛機能をテーマにした教訓はこんなに昔からあったのです。

『北風と太陽』~押してダメなら

ある日、北風は太陽に力比べを挑みました。ちょうど近くを旅人が通ったので「彼の上着を脱がすことができた方が勝ち」というゲームになりました。北風は強い風で旅人の上着を吹き飛ばそうとしますが、脱がすことができません。次に太陽が温かい日の光を注ぐと、旅人は自分から上着を脱ぎ、太陽の勝ちとなりました。

押してダメなら引いてみることが大切です。時間がかかっても、相手の気持ちを思いやって行動することで良い結果につながるという教訓です。

『ウサギとカメ』~努力は必ず報われる

足の速いウサギがいました。ウサギは足が遅いと笑いものにしていたカメと、かけっこ勝負することになりました。スタートと同時にぐんぐんと差は開き、気を抜いたウサギは途中で昼寝を始めます。この間、カメは着実に前へと進み、ウサギより先にゴールしました。

どんなに無謀な挑戦でも「努力は必ず報われる」という前向きなストーリーです。また、ウサギの視点からは「油断大敵」という教訓にもなっています。

『アリとキリギリス』~コツコツ、コツコツと

暑い夏の日、アリたちは冬に備えて一生懸命に食べ物を運んでいます。バイオリンを弾きながら寛いでいたキリギリスは「働きすぎだ」とアリたちの行動を笑いました。ところが、冬の季節が来ると、キリギリスは空腹に悩まされることになります。キリギリスはアリたちに謝って、食べ物を分けてほしいと頼みました。やさしいアリたちはキリギリスを助けてあげました。

目の前の楽しみではなく、長期的な幸せを考えて日々を過ごす大切さ、真面目にコツコツと働くことの重要性を伝える教訓として、広く知られています。

『オオカミ少年』~信頼とは?

ヒツジ飼いの少年は「オオカミが来た!」と嘘をついて、大人たちが慌てふためく姿を面白がっていました。少年は何度も何度も同じ嘘をつき、大人たちはそのたび駆けつけます。ある日、本当にオオカミが現れ、少年は「オオカミが来た!」と必死で叫びますが、大人たちは「また嘘だろう」と考えて、誰も助けに来ませんでした。その結果、ヒツジはすべてオオカミに食べられてしまったのです。

嘘をつき続けることで、信頼関係はなくなってしまうという教訓です。相手から信頼されなければ、大切なときに助けてもらえないだけでなく、大きな損失につながる場合もあります。

『金の斧』~嘘つきの末路

ある木こりが仕事の最中に、鉄の斧を泉に落としてしまいました。すると泉から神が現れて「あなたが落としたのは金の斧ですか? 銀の斧ですか?」と尋ねます。木こりが正直に鉄の斧を落としたと伝えると、神はすべての斧を木こりに渡しました。それを知った別の木こりは欲を出し、自分の斧をわざと泉に落とし、神に「自分が落としたのは金の斧」と言います。しかし、嘘を見抜かれて金の斧どころか、自分の斧も失ってしまいました。

欲に目がくらんで嘘をつくと、もともと自分がもっていたものまで失う羽目になるという教訓です。

『ガチョウと黄金の卵』~欲張らなければ今頃は

貧乏な農夫はガチョウが1日1個、黄金の卵を産んでいるのを見つけました。農夫は毎日卵を売り、だんだんとお金持ちになりました。お金持ちになった農夫は「もっとたくさんの卵を手に入れたい」と欲張るあまり、ガチョウのお腹を切り裂きます。ところが、ガチョウのお腹の中には何もなく、農夫はもう二度と金の卵が手に入らなくなりました。

欲張らなければ今頃は、もっと幸せになっていたのかもしれません。目の前の幸せに感謝することを忘れず、求めすぎてはいけないという教訓です。

『ネズミの恩返し』~情けは人のためならず

あるとき、寝ているライオンにネズミがうっかり乗ってしまいました。ライオンはネズミを捕まえますが、「見逃してくれたら、いつか必ず恩返しします」という言葉を笑い飛ばしながらも、ネズミを解放します。それから、しばらくしてライオンは人間が仕掛けた罠にはまりましたが、ネズミの助けで無事に逃げ出すことができました。

ライオンとネズミの心温まるストーリーです。人への善意や施しは巡り巡って自分に返ってくる。「情けは人のためならず」という教訓です。

『カラスと水差し』~負けないでもう少し、最後まで走り抜けて

長く飛んでいたので喉が渇いていたカラスが、運よく水が入った水差しを見つけました。しかし、くちばしの長さが足りずに飲むことができません。カラスは考えた末、水差しの中に石を落として、水面を高くする方法を思いつきました。疲れた体を何度も動かして、とうとう水を飲むことができたのです。

どんな状況でもあきらめずに考えて行動することの大切さがわかります。

『ライオンの分け前』~強い者には逆らえない?

ロバは手に入れた獲物を三等分して、ライオンとキツネと分け合おうとしました。けれども、ライオンは分け方に納得できずロバを殺してしまいます。つぎにキツネがライオンと獲物を分けることになりました。キツネはロバの犠牲を思い出して、獲物のほとんどをライオンに渡して、平穏を手に入れました。

この物語には「強いものには逆らえない」「正しい行動にも理不尽な結果が待っている」「人の失敗から最適な方法を導き出すことができる」など、さまざまな教訓が含まれています。

『田舎のネズミと街のネズミ』~幸せって何だろう

街のネズミは田舎のネズミをごちそうに招待しました。そこにはパンやチーズ、お肉など、おいしそうな料理が並んでいます。麦やトウモロコシばかり食べていた田舎ネズミは目を輝かせました。いざ食べようとしたとき誰かが部屋に戻ってきたので、2匹は急いで隠れました。次から次へと人がやってくるので、なかなかごちそうが食べられません。田舎ネズミは「やっぱり自分には田舎暮らしが合っている」と言い残して帰っていきました。

「幸せとは何か」を考えるきっかけとなる物語です。幸せは人それぞれという教訓にもなっています。

『犬と肉』~欲を出すと……

欲張りな犬が大きな肉をくわえて歩いていました。橋を渡っていると、川の水面に自分と同じように肉をくわえた犬を見つけます。欲張りな犬は水面に映る犬から肉を奪おうと吠えました。すると、口から肉が落ちて、川底へ沈んでいきました。水面に映った犬は自分自身だったのです。

欲を出すと損をするという教訓です。冷静に判断できず失敗する姿をユーモラスに描いています。

『卑怯なコウモリ』~どっちつかずの末路

獣と鳥が争っていたとき、コウモリは獣が有利なときは獣側の味方をして、不利になると鳥側に寝返りました。獣と鳥の戦いが終わると、コウモリは嫌われ者として仲間外れにされ、暗い洞窟のなかに逃げ込むしかありませんでした。

どっちつかずの末路をシニカルに伝える物語です。裏切りを続けると誰からも信用されず、居場所もなくなってしまうという教訓になっています。

意外?イソップ寓話と誤解されている物語

動物が擬人化された物語はどれもイソップ寓話と思っている人も多いでしょう。中には、イソップ寓話と誤解されている物語もあります。

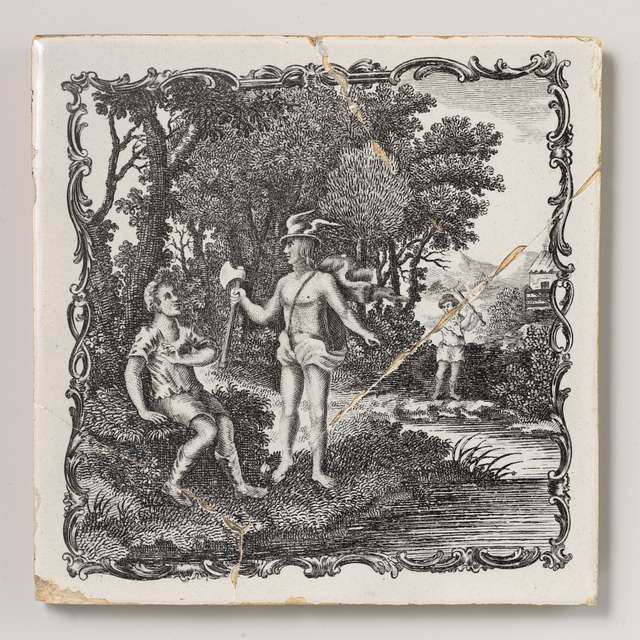

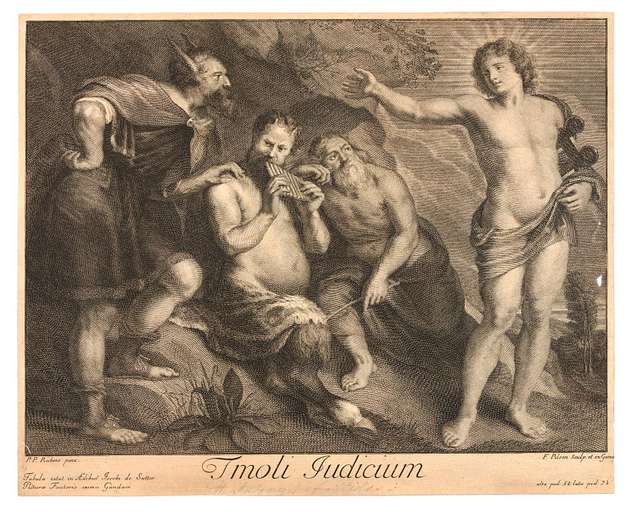

『王様の耳はロバの耳』~壁に耳あり障子に目あり?

有名な『王様の耳はロバの耳』の物語は、アナトリア(現在のトルコ周辺)に実在した古代王国のミダス帝にまつわるギリシャ神話の逸話をもとにしています。発祥の地がトルコであることは共通していますが、イソップ物語がオリジナルではありません。

「王さまの耳はロバの耳」はトルコの王さまの話だった!物語の背景を解説

3人のれんが職人

旅人がれんがを積んでいる3人の男に出会い、それぞれ「見ればわかるだろう。レンガ積みをしているのさ」「僕はここで大きな壁を作っている。これが僕の仕事でね。」「歴史に残る偉大な大聖堂をつくっている」と言われます。

一人目の職人は「ジョブ」、二人目は「キャリア」、三人目は「コーリング」と、それぞれの考え方が仕事への姿勢と暗喩されるお話です。英語圏の多くは『3人のれんが職人』の舞台を17世紀のロンドンとしています。人間が主人公である点や教会が登場することからも、イソップ寓話ではないといわれています。

イソップ童話と世界の童話

世界にはイソップ童話と同じように、親しまれてきた物語があります。グリム童話、アンデルセン童話、ペロー童話を紹介します。

グリム童話

グリム童話はドイツの民話や伝承をヤーコプとヴィルヘルムのグリム兄弟が編纂したものです。『赤ずきん』『シンデレラ』『ブレーメンの音楽隊』など、世界的に有名な物語が数多くあります。1812年の初版は『子どもと家庭のメルヒェン集』という名称で、子殺しや人食いといった残酷なシーンも、そのまま載せられています。

アンデルセン童話

アンデルセン童話はデンマークの作家ハンス・クリスチャン・アンデルセンによってつくられた作品集。『人魚姫』『雪の女王』『マッチ売りの少女』など幻想的な世界観が特徴。伝承をもとに書いた作品もありますが、基本的にはアンデルセンによる創作です。創作当時の心情が大きく反映されており、初期は暗い結末を迎えるものが多かったのですが、しだいにハッピーエンドが増えていきました。

ペロー童話

ペロー童話はフランスの詩人、シャルル・ペローの作品集です。民間伝承をまとめており、『赤ずきん』『眠れる森の美女』などグリム童話と重なる部分もあります。完全な伝承ではなく子供にも理解しやすいように脚色が加えられています。

日本の童話

日本にも伝承や民話をもとにした童話があります。古くは平安時代の『今昔物語集』、室町時代の『御伽草子』が有名です。

明治期には巖谷小波(いわや・さざなみ)をはじめとする児童文学者たちの手によって、現在へと続く童話のかたちがつくられました。『桃太郎』『金太郎』『浦島太郎』など日本人なら誰もが知っているお話の多くは彼によって再生されています。

イソップ物語が生まれたトルコはロマンあふれる国

世界に広がり、多くの日本人にとってなじみ深いイソップ物語はトルコ発祥ということはご存じだったでしょうか。作者のアイソーポスは奴隷だったのに、その身分から解放されるとはいかに偉大なストーリーテラーであったことがうかがえます。

アイソーポスが遺したイソップ物語は、子供が読む絵本にとどまらず、大人になった私たちの行動を厳しく見つめ直すきっかけになりますし、人生に迷ったときの羅針盤の役割も果たしてくれます。

そんな作品のふるさと、トルコをぜひ訪れてみませんか。トルコの首都、アンカラにあるアナトリア文明博物館には『王様の耳はロバの耳』の元ネタとなったギリシャ神話のモデルとして知られるミダス帝の頭蓋骨と副葬品が展示されています。トルコ旅行の際はぜひ、イソップ物語が生まれた国の歴史ロマンを体感してみてください。

関連記事

更新日:2023.11.29

Views: 1706

更新日:2023.11.29

Views: 645

更新日:2023.09.11

Views: 1822

更新日:2023.12.05

Views: 2339

更新日:2023.08.23

Views: 1243

更新日:2023.02.28

Views: 1449