コンヤとは?外せない観光スポットと歴史あるトルコの古都の魅力を解説

更新日:2023.02.28

投稿日:2021.12.30

Views: 3879

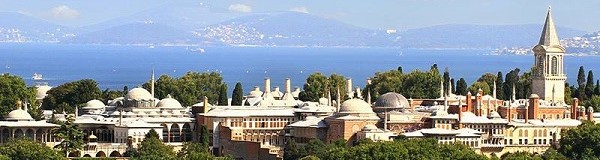

トルコのコンヤという町をご存知ですか?トルコの首都アンカラの約250km南に位置するコンヤは、イスラム神秘主義メヴレヴィー教団の発祥地として知られ、多くの観光客が訪れる町です。

トルコには沢山の観光地があるのでコンヤはなかなか目立ちにくいですが、コンヤにも紹介したい観光スポットがあります。ここでは、トルコの有名観光地に隠れがちなコンヤについて紹介していきたいと思います。

Contents

トルコの古都「コンヤ」ってどんなところ?

コンヤ(Konya)は紀元前3000年にまで遡るほどの歴史を持った古都です。11世紀にはルーム・セルジューク朝の首都がイズニックからコンヤに移され、コンヤは著しく発展していきました。コンヤの町に現在も残る神学校や遺跡のほとんどはこの頃に建てられたものになります。

セルジューク朝の成立から滅亡までを徹底解説!オスマン帝国との関係も説明

コンヤにはセルジューク朝時代の歴史的な建築物が多く残されており、当時の文化を垣間見ることができる貴重な観光スポットが多数。そんなコンヤの最も重要な点が、旋回舞踊「セマー」で知られるイスラム神秘主義の一派「メヴレヴィー教団」の総本山があったことです。

そのためコンヤは長い間、教団の大本山として信仰の対象でした。後に、教義を学ぶ修行場や神学校としても位置付けられたため、コンヤの町は今もなお宗教色が色濃く残っています。

ちなみに、コンヤは京都市と姉妹都市の関係にあり、コンヤの町には京都市の協力を得て2010年に作られた日本庭園「京都庭園」があります。

コンヤに行ったら無形文化遺産の旋回舞踊「セマー」を鑑賞しよう!

コンヤに総本山のあったメヴレヴィー教団といえば、旋回舞踊「セマー」が最大の特徴です。セマーとは、音楽、詩、瞑想を組み合わせた独特の旋回する礼拝の儀式で、メヴレヴィー教団における修行のひとつでもあります。

セマーは、白いスカート状の衣服と帽子を身に着けて行われ、音楽に合わせて1時間以上も回転し続けます。旋回する舞踏によって神との一体感を得るとされているのです。

また、神秘的な宇宙論とも関係があり、人間が自分たちの創造主である神との距離を縮めるために、円を描きながら天球を上昇し、唯一の存在である神のもとへ行くことを、くるくる回りながら踊る舞踊術で表現しています。

このセマーは宗教行為であるため、メヴレヴィー教団の解散と同時に禁じられてしまいましたが、1954年に観光客向けのショーという名目でのみ許されました。そして2008年に「メヴレヴィー教団のセマーの儀式」としてユネスコの無形文化遺産に登録されました。

コンヤでセマーを見るには?

メヴラーナ文化センターでは毎週土曜の夜に無料でセマーが行われています。6~8月の期間になると、メヴラーナ博物館の中庭で木曜日の夜、イスラム文化センターでは金曜日の夜と日曜の午後に行われます(※開催は予告なく変更となる場合もあります)。

そして、メヴラーナの命日12月17日を最終日とする10日間は「メヴラーナ週間」となり、セマーが盛大に行われます。この期間は多くの巡礼者も訪れるのでコンヤの町は賑わいを見せます。

コンヤのおすすめ観光スポット

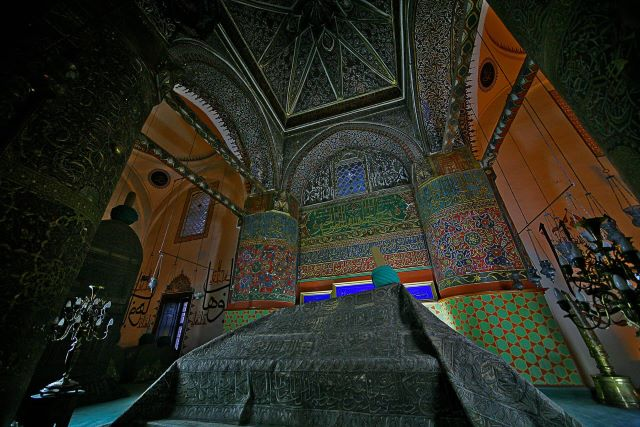

メヴラーナ博物館

コンヤに来たら外せないのが「メヴラーナ博物館(Mevlana Müzesi)」です。かつてはメヴレヴィー教団の総本山だった場所で、創始者「メヴラーナ・ジャラール・ウッディーン・ルーミー」の霊廟があります。オスマン朝時代には教団の修行場としても使われていました。

オスマン帝国はなぜ600年以上も続いたのか?栄光と滅亡の歴史と強さの秘密

建物の外観はエメラルドグリーンの尖塔がとても特徴的ですが、これは13世紀に建てられたもので、その後のオスマン朝時代にモスクなどが加えられました。1925年に教団は解散させられ、修行場も閉鎖させられてしまいましたが、その後の1927年に霊廟が博物館として一般に公開されました。

中に入ると、入口正面の部屋には棺がずらりと並んでおり、金の刺繍が施されたカバーがかけられています。その最奥に安置されている、ひと際豪華な棺がメヴラーナの棺です。棺の上には帽子のようなものが置かれていますが、その帽子の大きさで地位の高さが表現されていると言われています。

霊廟の入口周辺には、メヴラーナの語った韻文を能書家が書いた碑文とプレートが掲げられています。他にも、メヴラーナの愛用品や衣装、セルジューク朝時代、オスマン朝時代の工芸品、イスラム教の啓典コーラン(クアルーン)の写本やメヴラーナの著作なども展示されています。

また、イスラム教の預言者ムハンマドの顎鬚を収めた小箱も展示されており、メヴラーナ博物館には多くのイスラム教徒(ムスリム)も訪れます。別館には人形による昔の修行僧の様子が再現されているので、往時の生活の様子を垣間見ることができます。

ムスリムとはイスラム教徒!生活・食事・ファッションのルールを解説

博物館ではありますが、敷地内に入る場合はモスクのように服装に注意が必要となります。男女ともに肌の露出を控えた服装で、女性は髪が隠れるスカーフや帽子の着用を求められる場合があるので、あらかじめ準備しておくと安心です。

【メヴラーナ博物館の観光情報】

| 名称 | メヴラーナ博物館(Mevlana Müzesi) |

|---|---|

| 住所 | Aziziye Mah, Mevlana Cd. No:1, 42030 Karatay/Konya, トルコ |

| 営業時間 | 9:00~19:00(冬季は17:00まで) |

| 定休日 | なし |

| 入場料 | 無料 ※オーディオガイド(日本語あり)の利用は10TL |

| 公式サイト | https://muze.gov.tr/muze-detay?sectionId=MEV01&distId=MEV |

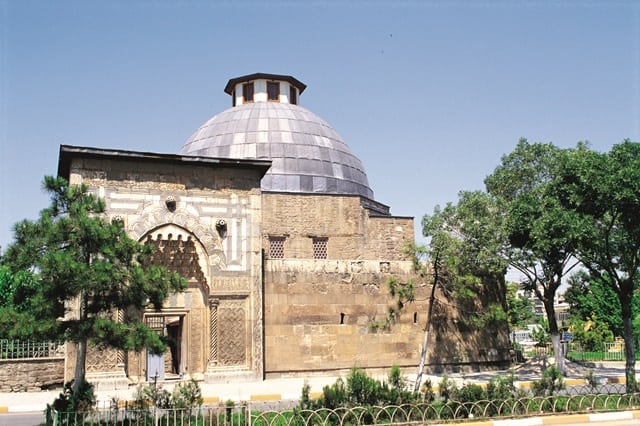

インジェ・ミナーレ博物館

コンヤの町の中央部にあるアラエッディンの丘の西斜面に位置するこの博物館の元は、1265~1267年に建造されたメドレセでした。メドレセ(マドラサ)とはイスラム教における学院で、イスラム教神学校として宗教教育を行っていた専門機関です。

「インジェ・ミナーレ」という名は、トルコ語で「インジェ(İnce)=細かい」「ミナーレ(Minare)=尖塔」を意味し、その見た目にちなんで付けられたと言われています。このミナーレ(尖塔)は、もともと現在の3倍ほどの高さがあったのですが、1901年の落雷で上部が崩壊してしまいました。ちなみにミナーレはアラビア語では「ミナレット」と言い、モスクには必ずある尖塔です。

ミナレットとはどんなもの?イスラムの権威を体現しモスクを象徴的に彩る塔

現在はイスラム関係の彫刻(木彫・石彫)の博物館となっており、正面を埋め尽くすように施されたアラビア文字や幾何学模様の浮き彫りは大変美しく見事なものとなっています。また、門の脇に建つミナーレの壁面装飾も美しく、これらはセルジューク様式の建築物の代表作であり、トルコで最も優れた芸術作品のひとつでもあります。

【インジェ・ミナーレ博物館の観光情報】

| 名称 | インジェ・ミナーレ(İnce Minare Müzesi) |

|---|---|

| 住所 | Hamidiye, Alaaddin Blv., 42060 Selçuklu/Konya, トルコ |

| 営業時間 | 9:00~19:00(冬季は17:00まで) |

| 定休日 | なし |

| 入場料 | 6 TL |

| 公式サイト | https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=KIM01&DistId=MRK |

アラエッディン・モスク

アラエッディン・モスクは、アラエッディンの丘にあることからこの名がつきました。1221年、ルーム・セルジューク朝の最盛期を作り上げたカイクバード1世の時代に完成しました。アナトリア地方におけるセルジューク期のモスクで最大級のものとなっています。

イスラム教のモスクとは?一度は行ってみたい世界各国のモスク13選も紹介!

モスクの内部は質素な造りですが、石柱にはローマ時代やビザンチン時代の柱頭が付いており、古代の建物を利用していることが分かります。ミンバル(説教壇)の彫刻は素晴らしく、陶器のタイルで飾られた堂内もとても美しいです。

【アラエッディン・モスクの観光情報】

| 名称 | アラエッディン・モスク(Alaeddin Camii) |

|---|---|

| 住所 | Hamidiye Mh., 42040 Selçuklu/Konya, トルコ |

| 営業時間 | 8:00~23:00 |

| 定休日 | なし |

| 入場料 | 無料 |

カラタイ博物館

1251年のセルジューク朝の宰相ジェラーレッディン・カラタイによって造られた神学校(メドレセ)です。特徴的な正門は、セルジューク様式の美しい浮き彫スタラクタイト(鍾乳石飾り)で飾られていて芸術的価値も高いものとなっています。

ドームは“ターキッシュトライアングル”と呼ばれるトルコ独特の建築様式で造られており、ドームの四隅から5個ずつ出ている細い三角形と、その間を含めた正二十四角形の天井により支えられています。

現在は陶器博物館として、町の城塞からの出土品などが展示されています。

【カラタイ博物館の観光情報】

| 名称 | カラタイ博物館(Karatay Müzesi) |

|---|---|

| 住所 | Ferhuniye, 42040 Selçuklu/Konya, トルコ |

| 営業時間 | 9:00~19:00(冬季は17:40まで) |

| 定休日 | なし |

| 入場料 | 6 TL |

| 公式サイト | https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=KRT01&DistId=MRK |

コンヤ考古学博物館

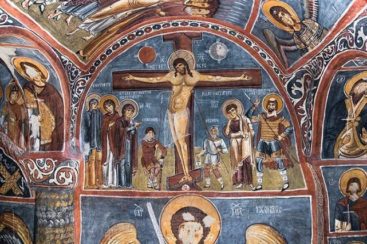

コンヤの考古学博物館では、周辺の遺跡などからの出土品をおもに展示しています。古いものでは、チャタルホユックやカラホユックなどから発掘された先史時代やヒッタイト時代の遺品もありますが、中心となっているのは、ギリシャ・ローマ自体やビザンチン時代のものです。

中でも、ローマ時代の海神ポセイドンと勝利の女神ニケの大理石像、ティベリアポリスで発見されたヘラクレスの12の功業を施した石棺は有名です。

【コンヤ考古学博物館の観光情報】

| 名称 | コンヤ考古学博物館(Konya Arkeoloji Müzesi) |

|---|---|

| 住所 | Sahibiata, Sahibiata Cd. No:150 D:A, 42200 Meram/Konya, トルコ |

| 営業時間 | 9:00~17:00 |

| 定休日 | 月曜日 |

| 入場料 | 無料 |

| 公式サイト | https://muze.gov.tr/muze-detay?sectionId=KAM01&distId=MRK |

少し足を延ばして…アナトリア最古の遺跡「チャタルホユック(Çatalhöyük)」

コンヤの町を拠点として、アナトリア最古の集落跡「チャタルホユック」を見学しにいくことができます。時間が許すならば、足を延ばして訪れたい観光スポットです。

チャタルホユックは新石器時代の集落跡で、1958年に発見されました。紀元前7000年にまで遡るという人類学上でも最重要級の遺跡です。この時代ですでに、農耕、牧畜など高度な文化を有していたとされています。

人口は3,000~8,000人と推定されており、支配階層など身分を示すものがまだ見つかっていないことから、独自の共同体を作り、人々が平等な社会であったのではないかと考えられています。

家屋は隣り合うように密集して造られ、古い家の上に新しい家が造られていったので、16もの層から成り立つ部分もあります。入口の横には小さな博物館があり、出土品のレプリカや壁画などが展示されています。

世界遺産「チャタルホユック遺跡」の特徴や歴史、見どころをまとめて紹介

コンヤで食べたい名物グルメ

トルコ料理は世界三大料理のひとつとして有名です。トルコ料理はとにかく種類が豊富で、トルコ各地には名物料理も多くあります。旅行で訪れた土地の名物料理を食べるのも旅の楽しみのひとつでしょう。

トルコ料理は世界三大料理!ケバブなど定番有名メニューを徹底紹介

当然、歴史あるコンヤの町にも名物料理がありますので紹介していきます。

エトリ・エキメッキ(etli ekmek)

エトリ・エキメッキは、トルコ語で「エトリ=お肉入り」、「エキメッキ=パン」を意味していて、直訳すると「お肉入りのパン」となりますが、ピデ(トルコ風ピザ)に似た料理です。

一般のピデと比べて生地が薄く、そして長~いのが特徴です。長いため、カットされて出される場合もありますが、そのまま出てきたときのインパクトは大です。

ピデとは?絶品トルコ風ピザのレシピや種類、おすすめのお店を紹介

フルン・ケバブ(Fırın Kebabı)

羊肉を石窯(フルン)で何時間もかけて焼き、ほろほろになったお肉をピデの上に乗せた料理です。日本でもお肉を薄く切ったケバブが有名ですが、トルコでのケバブはお肉に限らず、野菜や魚などをローストして調理した料理の総称となります。

味付けは塩だけとシンプルですが、お肉の味が濃縮されているのでうま味がしっかりあります。フルン・ケバブの起原はセルジューク朝時代に遡るといわれ、メヴラーナの書にもフルン・ケバブについて記されているそうです。

コンヤの基本情報とアクセス・行き方

コンヤは中央アナトリア地方(トルコ中部)に位置しています。イスタンブールから行く場合、飛行機でコンヤ空港まで1時間30分ほど、長距離バスだと約9時間となります。

トルコの首都アンカラからのアクセスも可能で、高速鉄道で1時間30分、バスでは約3時間30分で行くことができます。コンヤはカッパドキアやアンタルヤに比較的近いので、併せてコンヤを訪れる旅行者が多くいます。

コンヤの気候・気温|ベストシーズンは?

コンヤの気候は、寒冷性なステップ気候に分類されます。夏は暑く、7月と8月の平均最高気温は30℃にもなります。ただ昼間は暑くても朝晩は冷え込み肌寒くなるので、夏でも羽織るものがあると重宝します。日本のような蒸し暑さはなく乾燥しているので比較的過ごしやすいです。一方、冬は寒く、最も寒くなる1月では最低気温が氷点下まで下がる日も少なくありません。

トルコは日本と同様に四季があるので、コンヤも比較的温暖な春と秋が観光のベストシーズンといえます。基本的に日本と比べて極端に寒暖差があるわけではありませんが、冬は雪が積もるほどの寒さなので、防寒対策をしっかりされることをおすすめします。

トルコの気候を解説!季節別の服装や観光地のベストシーズンも紹介!

コンヤの治安は?

観光地でもあるコンヤの治安は比較的良いと言えます。

しかし、他諸外国同様に日本と比べるとスリや置き引きといった軽犯罪に遭う可能性はあるため、「貴重品は肌身離さず持ち歩く」「夜は人通りの少ない場所に行かない」といった海外旅行における基本的な対策は心がけましょう。

コンヤの歴史

コンヤは、フリギア、リディアの時代から存在する都市で、古代ギリシャ時代にはアレクサンドロス大王などからの支配を受け、ギリシャ語では「イコニオン(Iconion)」と呼ばれていました。

アレクサンドロス大王をわかりやすく解説!東方遠征で拡大した領土と強さの秘密

その後のペルガモン王国の後にローマ帝国に組み込まれると初期キリスト教の舞台のひとつとなります。キリスト教の伝道師パウロがこの地を訪れ、コンヤはキリスト教の布教にあたって重要な地となっていきました。

1077年にルーム・セルジューク朝が首都をイズニックからコンヤに移すとコンヤは発展していきます。コンヤが最も繁栄したのは13世紀。ルーム・セルジューク朝の第11代スルタン・カイクバード1世の時代です。

この頃に芸術家やイスラム関係の科学者などを東方からコンヤに集め、多くのモスク、神学校、霊廟などが建設され、全盛期は政治・文化・芸術の地として栄えていました。メヴレヴィー教団の創始者メヴラーナ・ジャラール・ウッディーン・ルーミーもそうした学者の一人です。

あのマルコ・ポーロも、『東方見聞録』の中で、当時のトルコで最も重要な都市の一つとしてコンヤの名を挙げています。

マルコ・ポーロは何をした人?生涯、東方見聞録、紅茶まで紹介!

そして、コンヤが最も繁栄した13世紀に「メヴレヴィー教団」は創設され、やがてメヴレヴィー教団はトルコを代表するイスラム神秘主義教団となり、コンヤはその中心地となりました。しかし、1925年に初代大統領アタテュルクの政教分離の政策によってメヴレヴィー教団は解散させられてしまいました。

現在では13世紀に建てられた霊廟や神学校などは博物館として一般公開されており、宗教性が薄められた今でもコンヤはアナトリア随一の宗教都市として繁栄した姿を残しています。

コンヤ観光の前に知っておきたい!「メヴレヴィー教団」とは?

コンヤと聞くと、「イスラム神秘主義(スーフィズム)メヴレヴィー教団」や「セマー(旋回舞踊)」というキーワードを必ず耳にすると思います。これらはコンヤの代名詞と言っても過言ではありませんが、そもそもどういう教団なのか?セマーとは何なのか?詳しく知る人は少ないと思います。

コンヤを訪れるにあたってメヴレヴィー教団について少しでも知っていると、コンヤ観光により深みが増すと思います。そこで、コンヤと言ったら外せない「メヴレヴィー教団」について、簡単に解説していきます。

イスラム神秘主義(スーフィズム)とは?

神秘主義とは、踊りや神への賛美を唱えることで神との一体感を求める信仰形態や思想のことを言います。

イスラム教の神秘主義者のことを「スーフィー」と言い、「スーフィズム(sufism)」という言葉はスーフィーに英語のイズム(ism)を付けた造語です。他にも、アラビア語では「ファキール(faqīr)」、ペルシャ語では「ダルヴィーシュ(darvīsh)」とも呼ばれています。

イスラム教では大きくスンニ派とシーア派の2つの宗派に分かれていますが、この神秘主義スーフィズムは宗派ではなく、「信仰の実践形態のひとつ」という位置づけです。

イスラム教とはどんな宗教?歴史・ルール・食事・服装など基本知識を徹底解説

メヴレヴィー教団とは?

コンヤに総本山を置いたメヴレヴィー教団は、13世紀に「ジャラール・ウッディーン・ルーミー(Mevlânâ Celaleddin-i Rumi)」によって創設されました。

教団の名前メヴレヴィーは、アラビア語で「我らが導師」を意味する“マウラーナー”という尊称に由来していると言われ、トルコ語では「メヴラーナ(Mevlânâ)」と呼ばれています。

そんなメヴラーナの出身はコンヤではなく、現アフガニスランのバルフ(Belh)という町でした。放浪の末にルーム・セルジューク朝のスルタンに招かれてコンヤに定住し、人生の後半45年間をコンヤで過ごし、その間でメヴレヴィー教団を創設しました。メヴラーナは、ペルシャ語文学史上最大の神秘主義詩人でもありました。

メヴレヴィー教団を創設したメヴラーナは「セマー」として知られる、音楽、詩、瞑想を組み合わせた独特の旋回する礼拝の儀式を考案し、これによってメヴレヴィー教団は旋舞教団とも呼ばれるようになりました。

しかし、1923年のトルコ革命によって教団は強制的に解散させられてしまい、修道所も閉鎖され、メヴレヴィー教団の伝統も失われました。その後、歴史的文化価値があることから1927年に霊廟は博物館として一般公開され、1954年にはセマーをショーとして興行することが認められ現在に至ります。

関連記事

更新日:2023.11.29

Views: 1671

更新日:2023.11.29

Views: 356

更新日:2023.11.29

Views: 419

更新日:2023.11.20

Views: 332

更新日:2023.11.20

Views: 348

更新日:2023.11.20

Views: 404