「王さまの耳はロバの耳」はトルコの王さまの話だった!物語の背景を解説

更新日:2023.04.04

投稿日:2022.04.26

Views: 2985

日本ではイソップ物語の一つとして知られる「王さまの耳はロバの耳」。さまざまなバリエーションがあるものの、古くから語り継がれてきた有名なお話ですので、ほとんどの方がご存知かと思います。

この童話の元は、ギリシャ神話に出てくる古代アナトリア(現在のトルコ)のフリギア王国・ミダス王のお話です。さらに、イソップ物語はトルコとゆかりが深いのです。ここでは、物語のあらすじや歴史、背景を解説いたします。

「王さまの耳はロバの耳」のあらすじ

あるところに一人の王さまがいました。王さまはいつも深い帽子をかぶり、人前でとることはありませんでした。

実は、王さまの耳はロバの耳だったのです。そのため、人に見られないよう、必死に隠していた、というわけでした。

しかし、長くのびた髪をさすがに散髪しなくてはならなくなり、お城に理髪師を呼びました。散髪のために帽子をとった王さまは、理髪師に耳の秘密を絶対に口外しないよう強く口止めをしました。

王さまのとんでもない秘密を知ってしまった理髪師は、周りの人に話したくてウズウズしていました。

秘密を抱えることに耐えられなくなった理髪師は、古井戸に向かって「王さまの耳はロバの耳~!」と叫んでしまいます。なんと、その井戸は国中の井戸とつながっていたため、王さまの秘密は瞬く間に皆に知られてしまいました。

しかし、王さまは国民に向かって、「この大きな耳はみんなの意見をよく聞くためにある」と話しました。こうして王さまは民衆の信頼をこれまで以上に得て、耳を隠すことなく暮らせるようになりました。

物語のバリエーション

「王さまの耳はロバの耳」の物語には、以下のようにいくつかバリエーションがあります。

- 話の前置きとして、耳の秘密が知られるきっかけになった理髪師の前にも王さまの散髪をした理髪師は何人もいて、お城に行った理髪師は二度と町に戻る事がなく、秘密を知り次々に殺されていた。

- 秘密を隠す事が苦しくなった理髪師はどんどんお腹が膨らむ病気になってしまう

- 理髪師が王さまの秘密を叫んだのは森で掘った穴で、そこから生えた葦で作った笛が「王さまの耳はロバの耳」と歌う、または、葦がその言葉をいうようになり、皆に秘密がばれてしまう

イソップ物語は中世のヨーロッパで様々な時代を経て、その時代に合わせた教訓などが組み込まれて創り出されているため、多様なストーリーがあるのです。

どうして王さまはロバの耳になったのか?

日本で絵本に描かれている「王さまの耳はロバの耳」のストーリーには、王さまの耳がなぜロバの耳になったのか?というエピソードは書かれていないことがほとんどです。

実は、王さまの耳がロバの耳になってしまったきっかけは、ギリシャ神話の神々の他愛ない争いが背景にあるのです。

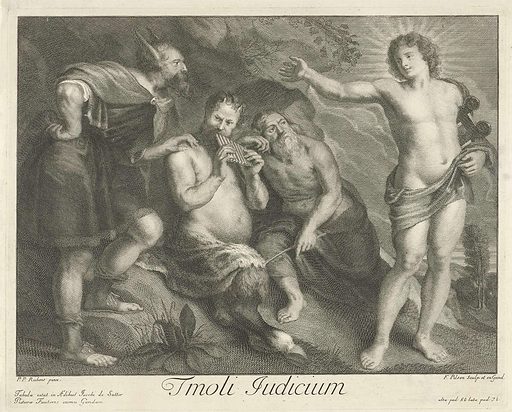

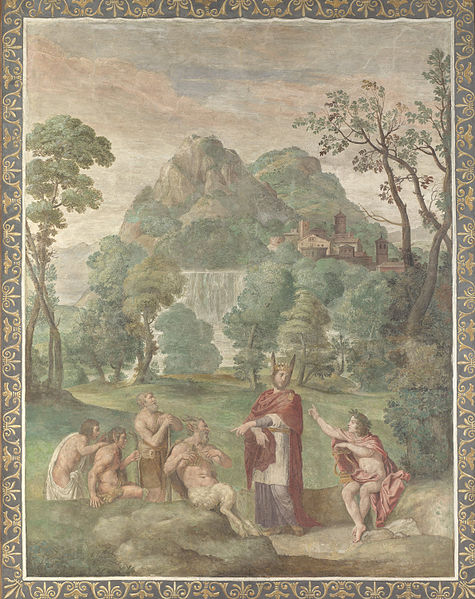

ある時、2人の神様パン(パーン)とアポロンが音楽の腕比べをしていました。パンは笛、アポロンはハープの名手でした。そして、どちらも自分の方が上手いといって譲りません。

そこで2人はミダス王に判定を求め、ミダス王はパンに軍配を上げました。これに怒ったアポロンが「耳がよく聞こえないのなら、耳を大きくしてやる」とミダス王の耳を長く伸ばしてロバの耳に変えてしまったのでした。

ギリシャ神話のあらすじ解説!十二神や英雄、怪物もまとめて紹介

「王さまの耳はロバの耳」の教訓

「王さまの耳はロバの耳」をはじめとするイソップ物語には、大人もハッとするような教訓が含まれています。

この物語の教訓は、まず「噂は思いもよらないところから広まる」ということでしょう。例え、人ではない井戸や穴だとしても、一度秘密を口にしてしまうと思わぬところから広まってしまうもの。

その他にも、秘密を広めた理髪師を責めず、民衆に本当のことを打ち明け、これまでより深い信頼を得るようになった王さまの対応から「寛容さを持つこと、真実を伝える勇気」などの教訓も含まれています。

ミダス王とは?

「王さまの耳はロバの耳」に登場するミダス王(ミダース王)は、古代アナトリア(現トルコ)に実在したフリギア王国2代目の国王で、初代フリギア国王ゴルディオスとアナトリアの地母神キュベレー(キベレ)の養子です。

アナトリアが小アジアと呼ばれる理由とは?歴史・文明・遺跡を紹介

ミダス王は、アナトリア北西部のアイオリスの都市国家キメの王であったアガメムノンの娘と結婚しています。ちなみに、トロイ戦争のギリシャ側の総大将だったアガメムノンとは同名ですが、異なる人物です。

ミダス王には、残虐な殺人を犯したリテュエルセースという息子がいたとされていますが、神話の中にはゾエという娘がいる場合もあります。

このミダス王は、現在まで語り継がれる童話の登場人物になるほど偉大で、かつ謎に満ちた、フリギア王国史上最も知られている王でした。また、快楽主義者、そして優れた薔薇の庭師としても知られていました。

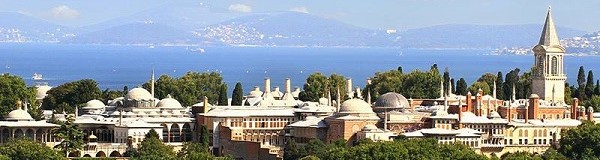

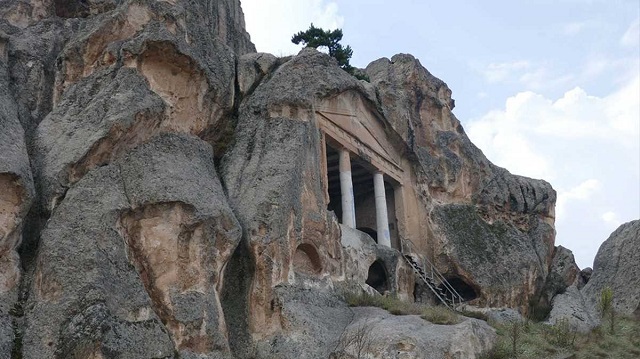

このミダス王は、過去の複数の文献に王としての記録が登場していることから、伝説ではなく実在した人物の可能性が高いとされています。トルコの首都アンカラの少し西にゴルディオンという遺跡があり、古代世界でこのゴルディオンを首都として繁栄していた国がミダス王の治めていたフリギア王国です。

ミダス王は紀元前8世紀頃にフリギア王国の最盛期を築き、強国として中央アナトリアから南東アナトリアまで広く支配したといわれています。

ミダスは実在したのか?『王様の耳はロバの耳』で有名なフリギア王国の国王

ミダス王のフリギア王国とは?

ミダス王が治めていたフリギア王国は、紀元前12世紀から紀元前7世紀にかけて栄えたアナトリア中西部の古代王国です。首都はアンカラから西へ約100㎞の場所にあるゴルディオンという町でした。

フリギア人は元々マケドニア近辺トラキア地方のヨーロッパ系民族で、紀元前12世紀頃のヒッタイト王国が崩壊する頃にアナトリアに侵入して定着しました。

フリギア人は、ヒッタイト王国の崩壊後にアナトリアにやってきて、力を持った民族となりました。紀元前750年頃には、少し内陸のサンガリオス川(現在のサカリヤ川)のほとりに都市を建設し、初代の王ゴルディオスの名前から首都はゴルディオンと名付けられました。

なお、同時代のアッシリア王サルゴン2世の年代記に記述されている「ムシュキ(Mushki)のミタ(Mita)」がミダス王を指しているといわれています。また、サルゴン2世はミダス王を脅威とみなし、紀元前709年に同名を結んだこともわかっています。

ミダス王が玉座を置いていたフリギア王国の首都ゴルディオンは、コーカサス地方からアナトリアに進出してきたキンメリア人の襲撃により紀元前696年に破壊され、その際にミダス王も死を遂げました。

フリギア王国はその後、一つの小さな君候国として当時の大国リディアに属しました。そして、メディア、アケメネス朝、ペルシャ、ヘレニズム世界、ローマ帝国と支配が代わりながらビザンツ帝国の崩壊までフリギアの名を残しました。

ちなみに、フリギアはトロイの木馬で有名なホメロスが書いた「イーリアス」にも頻繁に出てきます。トロイの王子パリスの母親でトロイ王プリアモスの妃ヘカベーもフリギア出身でした。

ゴルディオンはトルコの首都アンカラの西の県境近く、現在はポラットル郡ヤッスホユック村に位置し、アンカラ市内から約94㎞の場所にあります。ゴルディオンには王族のものとみられる古墳のような墓が128も存在し、中でも一番大きな丘状の古墳がミダス王の墓です。ここからはミダス王の頭蓋骨と副葬品が発見されています。

ゴルディアスの結び目の意味や由来とは?舞台となった古代アナトリアのフリギア王国

アンカラにあるアナトリア文明博物館には、ミダス王の頭蓋骨や木製の腰掛、サイドテーブル、ライオンと羊の頭部のモチーフがあるバケツ型の器など、数々の貴重な発掘物が展示されており、その豪華さからは古代の王の権力がうかがえます。

| 名称 | アナトリア文明博物館(Anadolu Medeniyetleri Müzesi) |

|---|---|

| 住所 | Kale, Gözcü Sk. No:2, 06240 Ulus/Altındağ/Ankara, Turkey |

| 営業時間 | 8:30~19:00(冬季は18:00まで) |

| 入場料金 | 50TL(約420円) |

| ウェブサイト | https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=AMM01&DistId=AMM |

アナトリア文明博物館の見どころ解説!アンカラで外せない観光名所

ミダス王は本当にロバの耳だったの?

しかし、人間がロバの耳だったなんて、そんなことがありうるのでしょうか?実は、こんな理由があったのではないか、ということが近年判明したのです。

古墳から発掘されたミダス王の頭蓋骨が分析された結果、どうやら外耳道が左右非対称の先天的な奇形の耳を持っていたということがわかりました。

この耳の病気が原因で、実際のミダス王も正面または後ろから見ると、左右の耳の高さが明らか違う形に見えていた可能性があったようです。

このような外見的特徴をミダス王が隠していた可能性があるため、王さまの耳を見たことがない市民たちが王さまの耳の噂をしたのが「王さまの耳はロバの耳」の物語の由来ではないか?とも考えられています。

ミダス王の死の真相が記された石碑

2019年、トルコのコンヤ県で「ミダスにハルタプ王が勝利した」という内容が記された石碑が、灌漑用水路で水に浸かった状態で農民に発見されました。分析の結果、驚くべきことに8世紀後半頃のもので、史実におけるミダス王の時代と一致することがわかりました。

石碑に記されているハルタプ王とは、ヒッタイト王国滅亡後にヒッタイト人の文化的影響を受け継ぐウルフィ系民族が、アナトリア南東部からシリア北部で興した新ヒッタイト諸帝国と呼ばれる一つの小国の国王です。

これまでは、古代ローマ時代の歴史家のストラボンや、古代の哲学者のヘロドロスによる、「フリギア王国はキンメリア人に滅ぼされ、ミダス王は牛の血を飲んで自殺した」という記述が信じられてきました。しかし、今回の新ヒッタイトのハルタプ王がミダス王を倒したという石碑の記述が真実であれば、通説を覆す大発見です。ミダス王の死とフリギア王国滅亡の謎が解ける日も近いかもしれません。

「ヒッタイト帝国と首都ハットゥシャ」王国滅亡の理由と遺跡の見どころ

王様の耳はロバの耳はイソップ物語ではない?

「アリとキリギリス」や「ウサギとカメ」などで有名なイソップ物語(イソップ寓話)。

日本では「王様の耳はロバの耳」もその一つとして知られていますが、実は現在一般的に知られているイソップ物語のリストには、「王様の耳はロバの耳」は含まれていません。

イソップ物語の生みの親はトルコ出身

イソップ物語の原作者は、紀元前6世紀のアナトリア(現在のトルコ周辺)出身のアイソーポス(英語読み:イソップ)だといわれています。アイソーポスは奴隷でしたが、語りの能力に秀でていたので奴隷の身分から解放されました。その後は、寓話を語り回ったとされ、このアイソーポスが語った物語を集めたものがイソップ物語です。イソップ物語は実はトルコ出身の人が作ったお話と知ったうえで読むと、また違った視点で楽しむことができるかもしれません。

アイソーポスはあくまで語り部であり、著作はありません。最初にアイソーポスの語りをまとめた「イソップ物語」を編纂したのは、アリストテレス門下のデメトリオスとされますが、その本は現在残っていません。

現存している最古のイソップ物語は起源後1世紀ごろの寓話詩人であるバブリオスによるものと、アイソーポスと同じく奴隷だったとの説もある詩人のパエドルスの著書によるものです。なお、イソップ物語を最初にラテン語に翻訳したのもパエドルスといわれています。

イソップ物語が日本に伝わったのは意外に古く、戦国時代末期と考えられています。キリスト教の布教のため、ポルトガルから来た宣教師によって翻訳され、広まったという説が濃厚です。

道徳や教訓を含む物語が多いので、江戸時代初期には「伊曾保物語(いそほものがたり)」という題名で出版されました。出版当初はそれほど広まらなかったようですが、明治時代に入ると小学校の教科書に載り、子どもたちの教育としても普及していきました。

イソップ物語の特徴と教訓13選!実はトルコ発祥って知ってた?

イソップ物語、童話・寓話の違い

イソップ物語は、イソップ童話やイソップ寓話など異なる呼び方があります。

まず、童話は文字通り子ども(童)が寝る前に読みきかせたりする子ども向けのお話です。内容も伝説的なものからファンタジーやメルヘンチックなものまで多岐にわたっています。

寓話は文字通り、寓意(直接的な表現ではなく、別の物事に託すかたちで意味を伝えること)が込められたお話で、教訓や風刺が込められていることも多くあります。

寓話に出てくる動物や自然現象は、必ず擬人化されているのが特徴です。登場するキャラクターが日常に起こる身近な出来事を通して教訓を感じさせるお話になっています。

ミダス王のもう一つのお話・ミダスタッチ

「王さまの耳はロバの耳」の舞台であるフリギア王国は、実はとても裕福な国で、王国を治めるミダス王も黄金が大好きでした。

ある日、ギリシャ神話の酒の神ディオニュソス(デュオニューソス)の師シレノス(シーレーノス)が、酔っ払ったまま行方不明になりました。シレノスは農夫たちに発見されミダス王のところへ連れていかれました。

ミダス王は、シレノスを10日間手厚くもてなし、無事にディオニュソスの元へ送り届けました。お礼にディオニュソスは、ミダス王のどんな願いでも叶えると提案しました。

黄金を愛するミダス王は、「触れるもの全てが黄金に変わるようにしてほしい」と頼みました。

願いは叶えられ、ミダス王は喜んで木の枝やリンゴに触れ黄金に変えて、たいそう喜びました。しかし、食べ物や飲み物に触れても黄金になってしまうので、食事をとることができなくなりました。

「このままでは飢え死にしてしまう」と危機を感じたミダス王は、ディオニュソスに元に戻してほしいと頼みました。寛容なディオニュソスは、その願いを受け入れ「パクトロス川に行って身体を清め、罪と罰を洗い流したまえ」と言いました。

ミダス王が言われた通りにすると、触れた物を黄金にする力は消えました。そして、その際に触れた川の水が砂金に変わり、パクトロス川は金の産地になったといわれています。

それ以来、ミダス王は富を嫌い、自然を愛し、農牧の神であるパンを崇拝するようになりました。このような経緯から、「王さまの耳はロバの耳」のお話で、パンとアポロンの音楽の腕比べでパンに軍配を上げたのでしょう。

ちなみに、ミダス王が身体を清めたパクトロス川とは現在トルコのエーゲ海地方にあるサルト川のことで、ここで金が採れるのはミダス王の伝説に由来しているからだといわれています。

憧れのエーゲ海を堪能したい!おすすめ観光スポット・ホテル・クルーズなど紹介

このお話には、「人の欲望には終わりがなく、過ぎた欲は身を滅ぼす恐れもある」「富を得ても失うものもあり、人生において何が一番大切か見極める必要がある」といった教訓が含まれています。

また、英語で「Midas Touch(マイダスタッチ)」という言葉があり、この言葉には金運の良さ・金儲けの才能という意味があるそうです。

「王さまの耳はロバの耳」のミュージカル

「王さまの耳はロバの耳」は、歴史を越えて心に響くユニークな観点から、ミュージカルや児童劇の題材としてもよく取り上げられます。日本では、劇団四季による子ども向けのファミリーミュージカルが特に有名でしょう。

この劇団四季版「王さまの耳はロバの耳」を書き下ろしたのは、「言葉の錬金術師」とも呼ばれ、現在でも根強いファンが多い昭和を代表する劇作家の寺山修司です。1965年の初演以降、繰り返し上演され多くの人に親しまれています。

関連記事

更新日:2023.11.29

Views: 1733

更新日:2023.11.29

Views: 657

更新日:2023.09.11

Views: 1841

更新日:2023.12.05

Views: 2354

更新日:2023.08.23

Views: 1252

更新日:2023.02.28

Views: 1454