トルコのオペラ・バレエの魅力と歴史!楽しみ方や代表的な作品を紹介

更新日:2023.02.28

投稿日:2022.11.14

Views: 1527

ヨーロッパとアジアの文化が交差するトルコは、オペラやバレエも気軽に楽しむことができます。ここでは、トルコのオペラ・バレエの文化や歴史、トルコをテーマにした作品等をご紹介致します。

Contents

トルコのオペラ・バレエ文化

トルコのオペラやバレエなどの芸術文化の発展は、1923年のトルコ共和国が成立した時期に遡ります。共和国建国の父である初代大統領ケマル・アタテュルクは、教育の一環として芸術分野にも様々な改革を行い、共和国成立後の1924年に音楽教師を養成する学校を開校しました。

その後、1936年に音楽・オペラ・演劇・バレエのプロを養成するコンセルヴァトワール(フランスの音楽や舞踏、演劇なおの文化的価値を保持し教育する文化機関)を設立しました。本場フランスの文化保存機構をお手本にして、西洋音楽をメインにした教育が行われてきました。

トルコはどんな国?トルコ共和国の基本情報と魅力を漏れなく解説!

トルコはオペラやバレエのチケットがお手頃!

トルコ最大の都市イスタンブールや首都アンカラ、イズミルなどの大都市には、トルコの文化省管轄の国立バレエ・オペラ団やオーケストラがあります。国立の団体に所属している歌手や楽器奏者、ダンサーなどの芸術家は国家公務員として活動していることになるので、オペラやバレエのチケットが日本に比べると手頃な値段になっています。

トルコ共和国 国立オペラ・バレエ団

トルコ共和国 国立オペラ・バレエ団は1949年の設立以来、所属している文化観光省のもと、オペラ・バレエ・音楽といった舞台アートを通じてトルコ国内や世界で起こっている変化を探求し活動に反映させ、社会全体に届けること、トルコ全域に渡り芸術を愛する人々を結びつけることを目的としています。

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

様々な舞台活動でカルチャー、アート・ツーリズムの発展に大きな貢献を果たし、トルコ各都市(イスタンブール、アンカラ、イズミル、メルシン、アンタルヤ、サムスン)に舞台を持ち、定期公演を実施しています。また、トルコ国内の重要な観光地で開催される国内・国際フェスティバルやツアー公演なども行っています。

トルコでオペラやバレエが楽しめるスポット

トルコでは野外の古代劇場でオペラやバレエ等が公演されていたり、オペラハウスや劇場が各都市にあったりと、オペラやバレエが楽しめる場所が多数あります。ここでは、代表的なスポットをご紹介します。

アタテュルク文化センター

イスタンブール新市街のアタテュルク広場に面した場所に、1969年に開館したアタテュルク文化センターがありました。オペラやバレエ用の大劇場にコンサートホール、小劇場、映画館から成る複合施設でしたが、2008年に耐震性などの問題から一度閉館し、2021年10月に新市街中心部のタクシム広場の近くに建て直されてリニューアルオープンしました。

アタテュルク文化センターのリニューアルオープンは、トルコの文化省が設立した「ベイオール・カルチャー・ルート」という最大級の芸術文化プロジェクトの中でも重要な事業の一つでした。総額約239億円もの費用をかけて改装された施設は、イスタンブールが世界有数のアートセンターになるという目標に重要な役割を果たし、芸術の育成・支援・紹介を継続しています。新しくなった文化センターは、2040席、49,000㎡のオペラハウス、802席のシアタホール、短編映画やドキュメンタリー作品を上映するシネマ、現代アーティスト作品を展示するギャラリー、会議やミーティングにも利用できる多目的ホール、レストランやカフェ、図書館などが入った複合施設になっています。

リニューアルオープンしたアタテュルク文化センターの開館式では、エルドアン大統領の要望を受けて作曲された「シナン・オペラ」がイスタンブール国立オペラ・バレエ団によって世界で初めて公演されました。このオペラは、イスタンブールのスレイマニエモスクなどの設計を手掛けたトルコ史上最高の建築家といわれている「ミマール・シナン」の人生をテーマにしたものです。スレイマン大帝とシナンの友情を背景に、オスマン帝国の栄光や大国としての伝統などについても触れられているオペラです。

オスマン帝国はなぜ600年以上も続いたのか?栄光と滅亡の歴史と強さの秘密

トルコの現代クラシック音楽作曲家ハサン・ウチャルス氏による作品で、イタリアの著名な演出家ヴィンチェンツォ・トラヴァリーニ氏が演出を担当しました。

アンカラオペラハウス

Atilim Gunes Baydin, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

トルコ国立オペラ・バレエ団のアンカラオペラハウスは、アンカラにあるオペラとバレエの劇場の中で最大です。この劇場はもともと、1933年にトルコ人の建築家によって展示センターとして設計され、その後ドイツ人の建築家によって1948年にオペラハウスに改築されました。

アンカラとは?トルコの首都の歴史とおすすめ観光スポット・グルメ

スレヤオペラハウス(Süreyya Operası)

スレヤオペラハウスは、イスタンブールのカドキョイ地区にあるオペラホールです。1927年にイスタンブールのアナトリア地方で最初のミュージカル劇場として設立されたのが始まりでした。しかし、劇場に適切な設備がなかったため、オペラが上演されることはありませんでした。2007年末にオペラハウスとして再オープンするまでは、映画館として利用されていました。

再オープンした劇場の大きさは、幅14m、奥行き10m、高さ4.9mで新たにオーケストラピットが追加されました。オペラハウスの観客収容人数は570席で、イスタンブール国立歌劇場及びバレエ団の本拠地になっています。

イスタンブールのおすすめ観光スポット7選!人気グルメやお土産も解説

メルシン県国立オペラ・バレエ劇場

メルシン県国立オペラ・バレエ劇場は、トルコ南部で唯一の本格的な国立劇場で、国立オペラ・バレエ団やオーケストラ等が常時公演を行っています。また、各種音楽学校の生徒の発表会や海外アーティストのコンサート会場として、トルコ南部最大の文化活動の拠点になっています。

2001年には日本人の現代舞踏家・福原哲朗氏による「スペース・ダンス」の公演、2002年には日・トルコ友好110周年記念行事の一環として、日本舞踊や茶道のデモンストレーションが開催され、トルコ南部における日本文化の紹介行事の拠点としての役割も果たしました。

アスペンドス・オペラ・バレエフェスティバル

トルコの地中海に面した場所にある「アスペンドス遺跡」は、紀元前1000年頃に建設された古代ギリシャの植民都市です。この遺跡の最大の目玉は、世界最大級の古代ローマ劇場です。15000人から20000人の収容人数を誇り、ほぼ完璧な保存状態で残されています。

この劇場は遺跡としてだけではなく、毎年夏にはトルコやヨーロッパが舞台となった神話や伝説をテーマにしたオペラやバレエ作品が公演される「アスペンドス・オペラ・バレエフェスティバル」が開催されています。このフェスティバルは年ごとに芸術面での質が向上し、国際的な成功を収め、ヨーロッパでも権威ある組織の一つ欧州フェスティバル協会(EFA)に2003年に承認され、国際的に重要なフェスティバルであることが証明されています。

トルコのオペラの歴史

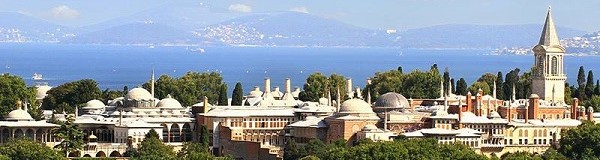

トルコで上演された最初のオペラは、オスマン帝国時代のセリム3世の治世です。セリム3世自身も作曲家・詩人であり、1979年にトプカプ宮殿でオペラを上演するよう外国の団体を招待しました。イタリアのオペラ作曲家ガエターノ・ドニゼッティの作品「ベリザーリオ」は、1840年にトルコ語翻訳された最初のオペラで、イタリアの建築家ボスコによって新しく建てられた劇場で上演されました。

トルコで最初に作曲されたオペラは、アフメト・アドナン・サイグンがミュニル・ハイリ・エゲリの台本に作曲した「オズソイ」という作品です。この作品は、トルコ共和国初代大統領ムスタファ・ケマル・アタチュルクのもと1934年にアンカラのハルクエヴィ劇場で初演されました。

トルコの初代大統領ムスタファ・ケマル・アタテュルクの生い立ちと偉業

このオペラは、3部構成の双子の兄弟の物語になっています。アタテュルクによって提案された物語のテーマは、1000年頃にペルシャの詩人フェルドウスィーが書いたイラン最大の民族叙事詩「シャー・ナーメ」から引用されています。このオペラの主要なテーマは、トルコ人とペルシャ人の間の長年の友情です。

トルコのバレエの歴史

トルコ共和国成立前のトルコのバレエ文化は、主にイスタンブールとイズミルが中心になっていました。トルコのバレエは、オペラの幕間のパフォーマンスとして行われていたため、トルコではバレエとオペラは密接に関連していました。

ニネット・ド・ヴァロア

トルコにはクラシックバレエの伝統がなく、外国の文化に依存していました。アイルランド生まれのバレエダンサーで振付家のニネット・ド・ヴァロアは、イギリスやアイルランドのバレエと同様に、バレエの歴史がないトルコのバレエの発展にも大きな影響を与えました。トルコ政府からバレエ学校設立の調査を依頼された彼女は、1940年代にトルコを訪れ、ロンドンのサドラーズ・ウェルズ・バレエスクールと同じモデルの学校を開校することになりました。

その後、1965年にニネット・ド・ヴァロアは、新生トルコ国立バレエ団のために初めて全幕作品を制作し、振付を担当しました。この作品は、トルコの作曲家フェリット・トゥズンが音楽を担当し、トルコの民族舞踏の要素を取り入れた振付でした。その後、多くのバレエが上演され、彼女が設立したバレエ学校はアンカラ国立音楽演劇学校の一部となっています。

トルコ文化年のバレエ公演

2019年の「日本におけるトルコ文化年」のイベントの一環で、トルコ国立オペラ・バレエ団の公演が東京中野区なかのZERO大ホールでありました。「ピリ・レイス」という演目で、16世紀のオスマン帝国に実在した海軍の軍人で、精緻な世界地図や詳細な航海記録「キターブ・バフリイェ」で世界史に名前を残したトルコ人航海士ピリ・レイスの半生を描いたトルコ国立オペラ・バレエ団のオリジナルバレエ作品でした。

トルコが舞台・トルコ人が登場するオペラ

17世紀後半から18世紀中頃にかけて「トルコ風(アッラ・トゥルカ)」と呼ばれる音楽が、ヨーロッパで流行しました。これは、オスマン帝国の西方への侵攻とともに、メフテルというトルコの軍楽隊の音楽が伝わったためです。この影響を受け、西欧の作曲家たちは「トルコ風」の音楽を作曲しました。また、トルコが舞台であったり、トルコ人が登場したりするオペラや音楽が生まれました。

トルコ音楽を知ろう!特徴や有名な曲、宗教音楽から軍楽メフテルまで徹底紹介

ここでトルコに関連する代表的なオペラ作品をご紹介します。

オペラ・後宮からの誘拐

「後宮からの誘拐(Die Entführung aus dem Serail)」は、モーツァルトが1782年に作曲した3幕のドイツ語オペラです。日本語訳では、「後宮からの逃走」とも呼ばれています。モーツァルトの5大オペラの一つとされていて、人気が高い作品です。このオペラは、オスマン帝国時代のトルコが舞台になっています。スペイン貴族の娘とその召使が海賊に襲われ奴隷市場に出され、トルコの太守に売り渡されてします。その娘を救出させようとする恋人、召使、トルコの太守たちの人間模様を描いた内容です。

このオペラはモーツァルトが作曲した作品の中でも、力強く色彩感が強い音楽の一つです。各種打楽器やピッコロの響きが強烈で、生き生きとしたリズムをオペラ全体に与えています。「トルコ行進曲付き」のピアノソナタがモーツァルトのトルコ風音楽の代表作ですが、「後宮からの逃走」を聴くことにより、モーツァルトが考える「トルコ風」がどのようなものか、さらに具体的なイメージを深めることができるかと思います。

モーツァルトのトルコ風音楽

モーツァルトといえば、日本では「トルコ行進曲」が一番知られているかと思います。モーツァルトがトルコ行進曲入りのピアノソナタを作曲した1783年は、トルコ軍の歴史的なウィーン包囲から丁度100年の年でした。そのため、ウィーンではかつて敵国であったトルコへの関心が高まり、様々な分野でトルコブームが起こりました。これにより、モーツァルトやベートーヴェン、ハイドンらの作曲家が、打楽器が活躍する「トルコの軍楽隊メフテル」の影響を受けた「トルコ風」の作品を書きました。

モーツァルトのピアノソナタ第11番の第三楽章トルコ行進曲は、左手がアクセントのはっきりした力強いリズムを刻んでいます。これは、トルコの軍楽隊の打楽器のリズムの影響を受けたものです。ちなみに、モーツァルトは「トルコ行進曲」という曲名を付けているわけではなく、楽譜に「Alla Turca(トルコ風)」と書いています。ここに、左手の伴奏にトルコを感じて欲しいというモーツァルトの思いが込められているのです。

トルコ行進曲はなぜ「トルコ」?作曲者による違いや歴史的背景も紹介

アテネの廃墟

「トルコ行進曲」というとモーツァルト作曲のピアノソナタが有名ですが、実はベートーヴェンも「アテネの廃墟(Die Ruinen von Athen)」という劇付随音楽の中で「トルコ行進曲(Marcia alla turca)」を作曲しています。

ソクラテスに対する嫉妬心から最高神ゼウスの怒りに触れた芸術と知恵の女神ミネルヴァ(ギリシャ神話ではアテナ)が2000年間眠らされてしまいます。ミネルヴァが眠りから覚めると、アテネへ連れて行かれます。そして、愛する町アテネがトルコに支配され廃墟となっていることを知ります。ミネルヴァの愛する芸術の都はハンガリーのペストに移り新しい劇場が造られ、新しいアテネとして蘇っていくという内容です。

「トルコ行進曲」は付随音楽の第4曲に含まれていて、ピアノ変奏曲作品76の主題が転用されたものです。

イタリアのトルコ人

「イタリアのトルコ人(Il Turco in Italia)」は、「セビリアの理髪師」で有名なイタリアのオペラ作曲家ロッシーニの作品です。物語の進行役となる詩人を中心に、トルコの太守、トルコの太守と恋に落ちる浮気性の美しい既婚女性、その女性を囲む男性、太守の元恋人たちの間で起こる愛の悲喜劇を描いた物語です。

トルコ出身の芸術家

ヨーロッパとアジアの文化を併せ持ったトルコは、素晴らしい作曲家やオペラ歌手、バレエダンサーなどの芸術家を生んでいます。ここで代表的な芸術家をご紹介します。

デデ・エフェンディ(作曲家)

イスタンブール出身のデデ・エフェンディ(Hammamizade İsmail Dede Efendi)は、オスマン帝国の古典音楽の作曲家です。トルコ音楽のあらゆる形式・様式の傑作を生みだしたトルコ最大の作曲家の一人で、彼の音楽はスルタン・セリム3世に高く評価され、その後宮廷で作品を演奏するようになりました。

ハジ・アリフ・ベイ(作曲家)

イスタンブール出身の作曲家ハジ・アリフ・ベイ(Hacı Arif Bey)は、トルコ古典音楽の中で最も一般的な世俗音楽の形式である「チャルク形式」による作曲で知られています。数多くの作品を作曲していて、一日に6、7曲以上作曲することもあったそうです。

アフメト・アドナン・サイグン(作曲家)

アフメト・アドナン・サイグン(Ahmet Adnan Saygun)は、イズミル出身の作曲家で音楽学者です。生まれ育った町ではオスマン帝国の軍楽隊による西洋音楽の室内楽アンサンブルの演奏が頻繁に行われていました。この事が彼に小学校で最初の音楽の授業を受けることに影響を与えました。トルコの首都アンカラのビルケント大学の音楽芸術学部の設立を進めたひとりで、大学には彼の机やピアノが保存されています。

ムラット・カラハン(オペラ歌手)

トルコ人テノール歌手のムラット・カラハンは、1996年にビルケント大学の音楽・舞台芸術学部に入学し、2010年に博士号を取得しました。その後、ソリストとしてバイエルン国立歌劇場、ヘルシンキ国立劇場など、欧州各地の主要な劇場や音楽フェスティバルを舞台に数多くのクラシック・オペラ作品の主要な役柄で活躍し、非常に高い評価を受けています。

2018年1月には、トルコ国立オペラ・バレエ団総局の経営・芸術総長に就任し、トルコの作曲家たちと集って、自国の豊かな文化にインスパイアされた作品作りに力を注いでいます。2019年のトルコ文化年には、「西から東へ~トルコ音楽の旅~」、「西から東へ~トルコ音楽の旅~」と題したコンサートが東京都内で開催され、来日しています。

ビルケント交響楽団

ビルケント大学音楽芸術学部のプロジェクトとして1993年に設立されたビルケント交響楽団は、トルコの首都アンカラを拠点とするオーケストラです。音楽芸術学部の教授など60人ほどの奏者が所属していて、大学院で学ぶ奏者が公演に参加することもあり、年に50回ほどのコンサートを行っています。

ビルケント交響楽団は、トルコ人の作曲家アフメト・アドナン・サイグンのピアノ協奏曲、交響曲、チェロ協奏曲などの作品の録音を積極的に行っています。トルコの音楽雑誌「アンダンテミュージックマガジン」は、2011年にビルケント交響楽団を「トルコ最高のオーケストラ」として表彰しました。

シナー・ボークン(バレエダンサー)

シナー・ボークン(Siner Gonenc Boquin)は、1988年にイズミル国立オペラ・バレエ団に入団し、2004年までバレエダンサーとして活躍していました。その後は、監督や振付師の補助、舞台に立つ役者の指導などの演出助手的な役割のバレエ・ミストレスになりました。

2006年から2007年まで副監督を務め、2008年に芸術監督になりました。また、1990年から2005年の間に数多くの振り付けをトルコ国立劇場に提供しています。現在は、トルコ国内などでゲスト講師を務めつつ、イズミルでバレエ・ミストレスとしても活躍しています。

関連記事

更新日:2023.11.29

Views: 1738

更新日:2023.11.29

Views: 659

更新日:2023.09.11

Views: 1842

更新日:2023.12.05

Views: 2357

更新日:2023.08.23

Views: 1252

更新日:2023.02.28

Views: 1454