聖母マリアはどんな女性?教派によって異なる解釈やその生涯の謎を解説

更新日:2023.04.04

投稿日:2022.04.21

Views: 10305

イエス・キリストの母として全世界で周知されている聖母マリアを知らない人はいないでしょう。世界で最も有名な女性と言ってもいいのではないでしょうか。

聖母マリアは、救世主(メシア)であるイエスの母としてキリスト教では大変重要な存在ですが、記録が少なく聖書の中でもあまり登場しないため、謎に包まれた人物でもあります。

そんな聖母マリアの生涯、教派による解釈の違い、特徴などの基本知識をご紹介しながら、どんな人物であったのかを徹底解説します。

聖母マリアの基礎知識

| 呼称 | 生神女マリヤ(正教会)など 聖母マリア(カトリック) 主の母マリヤ(プロテスタント) |

|---|---|

| 生誕 | 紀元前18年頃の9月8日 イスラエルのナザレで誕生 |

| 被昇天 | 西暦41年頃の8月15日 エルサレムまたはエフェソス |

| 人種 | ユダ族(ユダヤ人) |

| 配偶者 | ナザレのヨセフ |

| 象徴する色 | 青色(海星)、赤色(神の慈愛) |

| シンボル | 白ユリ(処女性)など |

聖母マリアはどんな女性?

子供を出産しても永遠の処女と信じられているマリアは、救世主メシアであるイエス・キリストの母です。カトリックの西方教会と東方教会の両方で神聖とみなされ、カトリックでは無原罪の人で聖女の中の聖女とされている女性です。このように崇敬されている存在ですが、実はどの教派でも崇拝されているわけではありません。

また、旧約聖書や福音書からのイメージや元々敬虔なユダヤ教徒だったこともあり、神に敬虔で信仰深く、慈愛溢れた母性愛豊かな女性であったと言われています。

聖書とは?意外と知らない旧約・新約の違いや内容、名言などを紹介

聖母マリアの性質は教派によっても異なる

イエスの母マリアは、一般的に聖母マリアと呼ばれていますが、キリスト教の教派によってマリアの呼称は異なります。例えば、イエスが神であるとするカトリックでは、「聖母マリア」と呼ばれますが、イエスは人間であるとするプロテスタントでは「主の母マリヤ」と呼ばれています。また、正教会では「生神女マリヤ」などと呼ばれています。最もポピュラーな呼称の「聖母マリア」は、実はカトリックのみで使われる呼称なのです。

また、イエスの母マリアに対して、正教会やカトリックではイエス・キリストと似た者となること=聖性(せいせい)が承認されていますが、プロテスタントでは聖性を否定されています。プロテスタントではマリアはイエスを産んだ母親として扱われているため、教会にはマリア像もありません。

| 正教会 | 聖性を承認。生神女マリヤ・至聖女(パナギア)・神の母マリア |

|---|---|

| カトリック | 聖性を承認。聖母マリア(イエス・キリストと同等に崇敬されている) |

| プロテスタント | 聖性を否定。生神女マリヤ(正教会)など イエスの母でしかないため教会にはマリア像もない |

キリスト教の宗派や教えとは?深い歴史や三大行事の意味など詳しく解説

キリスト教の絵画でよく描かれる聖母マリアですが、西洋画において彼女を特定するための象徴的な伝統的共通アイテム(アトリビュート)があります。

絵画で描かれる聖母マリアの特徴・アトリビュート

聖母マリアは神の慈愛を表す赤い服を着て、天の真正を表す青いマントを羽織った姿で描かれることが一般的ですが、それに加えて乙女を表す白ユリや三日月、レバノン杉などもアトリビュートとして一緒に描かれてきました。

また、幼子イエスを抱いた聖母子像の構図で描かれている絵画は、みなさんもよくお目にするのではないでしょうか。聖母子像で描かれている幼子イエスも聖母マリアのアトリビュートの一つなのです。

ちなみに、絵画で描かれている聖母マリアが青いマントを羽織っているのはなぜでしょうか。それは、聖母マリアが「海の星=マリス・ステラ」と古くから称えられてきたことから、母なる海の色である青が聖母マリアを象徴する色として多く使われるようになったからです。

マグダラのマリアとイスラム教の聖母マリア

イエス・キリストの時代のイスラエルでは、マリアと言う名前はとても一般的でした。新約聖書にもマリアは、聖母マリア、マグダラのマリア、ベタニアのマリアの3人が登場しています。

カトリックにおいては、マグダラのマリアとベタニアのマリアは同一人物だとされているため、ここでは聖母マリアの次に有名な「マグダラのマリア」についてご紹介します。また、カトリックとは異なるイスラム教の中の聖母マリアについても解説します。

もう一人のマリア〈マグダラのマリア〉

マグダラのマリアは、西方教会でも東方教会でも聖人とされている女性ですが、元は娼婦で聖書や福音書の中では罪深い人と表現されている人物でした。しかし、イエスに罪を赦されたことで、イエスを信奉してイエスと行動を共にした女性です。

イエスの最も近い場所にいて十字架の道行、磔刑、イエスの復活などイエスの受難を見守り見届けていたため、マリアはイエスと結婚していたと言う説もあります。

絵画の中では、ブロンドの髪または赤毛で少し官能的な美しさを持ち、緑色の服、赤いマントを着用、手には香油壷を持った姿で多く描かれています。マグダラのマリアのアトリビュートは長い髪、香油壷を持っている、イエスの足元にいる状況などが当てはまるでしょう。

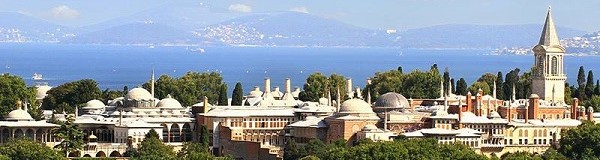

マグダラのマリアはイエスの死後に、フランスのマルセイユに渡り、サント・ボームという洞窟で隠遁しながら余生を過ごしたとされています。しかし、聖母マリアと使徒ヨハネと一緒にエフェソスに移ってそこで生涯を閉じ、後年に遺体がコンスタンティノープル(現イスタンブール)に移されたという一説もあります。

コンスタンティノープルとは?世界最大のメトロポリスだったビザンツ帝国の首都を大紹介!

イスラム教の中の聖母マリア〈マルヤム〉

イスラム教では、イエスはイーサーと呼ばれています。ムハンマドと同じく預言者の一人とされているため、神の子ではなく預言者でしかありません。マリアはイスラム教ではマルヤムと呼ばれ、唯一クルアーンで名前が出てくる女性です。

イスラム教の聖典クルアーンには19番目の章マルヤムがあり、唯一神アッラーの意によりマルヤムが処女懐胎してイーサーを産んだことが書かれています。イーサーは、神の言葉を伝える者でしかなく、十字架に磔もされていません。

ちなみに、トルコではマリアのトルコ語であるメルイェム(Meryem)と言う名が、ムスリムの女性にも一般的な名前として付けられています。日本でも大きな話題を呼んだドラマ「オスマン帝国外伝~愛と欲望のハレム~」でメインキャストのヒュッレムを演じたメルイェム・ウゼルリ(Meryem Uzerli)などが有名ですね。

トルコは美女大国?トルコ美人の特徴や美容法などトルコの「美」をご紹介!

世界初の聖母マリア教会とは?

イエスの母であるマリアですが、キリスト教の教義が確立してない頃は人間としてのイエスの母であるのか、または神の子イエスの母=聖母であるのかが確立していませんでした。

聖母として確立したのは、ビザンツ帝国時代の431年に開かれた3回目の全地公会議となる「エフェソス公会議」での決定です。この公会議で“イエスの神性=神の子”が認められたため、神の子イエスを産んだマリアも「神の母(テオトコス)」として承認されたことでマリアは崇敬される対象となりました。

世界史に燦然と輝くビザンツ帝国(東ローマ帝国)1000年の歴史をわかりやすく解説

キリスト教史において大切な公会議が行われた場所が、古代都市エフェソスの中にある2世紀に造られた教会です。公会議後にこの教会が世界で最初の聖母マリアに捧げられた「聖母マリア教会」となりました。

聖母マリアの生誕~晩年まで

マリアの生涯は聖書にもほとんど記載がなく、明らかにはなっていません。しかし、彼女がどのように生誕し、どのようにイエスの母となったのかなど少ない情報から言い伝えられていることがあります。聖母マリアの生誕から晩年までの生涯を追ってみましょう。

マリア生誕

マリアは、古代イスラエルのダビデ王の地を引くユダ族出身の父ヨアキムとレビ族出身の母アンナの一人娘として紀元前17年頃のイスラエルのナザレで誕生しました。3歳の11月21日より、敬虔なユダヤ教徒としてエルサレムのソロモン神殿に仕えながら(神殿奉献)育ちました。

ユダヤ人とは?ホロコーストなど迫害の歴史からオスマン帝国との意外な関係までを解説

ヨセフとの結婚と処女懐胎

10年間神殿奉仕した後、14歳になったマリアは神の意志によって、マリアよりもかなり年上の大工ヨセフと婚約しました。婚約後の3月25日、大天使ガブリエルがマリアの元に現れて、「神の恵みによりお腹に主なる男の子が宿った。生まれてくるこの子にイエスと名付けよ」と受胎告知を行いました。こうしてマリアは処女懐妊したことを知ったのです。

当時は、浮気や不倫をすると死刑として罰せられていました。そのため、結婚前で身に覚えのないマリアの妊娠にヨセフは驚いて離縁しようとしました。しかし、天使ガブリエルがヨセフの夢に現れて、「マリアのお腹の子は主であり神の意志によるもの」と告げたのです。そこで、慈悲深いヨセフはマリアを受け入れて結婚しました。

ちなみに、マリアは受胎告知された際に天使ガブリエルより「親戚のエリザベトも同じく受胎しており妊娠6か月だ」と言うことも告げられました。そこで、マリアは150Kmの道のりをかけてエリザベトの元を訪問しエリザベトから受胎を祝福されたという逸話もあります。

このエリザベトが生んだ子が、後にヨルダン川でイエス・キリストに洗礼を授けた洗礼者ヨハネです。

ヨハネは使徒と洗礼者の2人いる?イエス・キリストとの関係や何をしたのかを詳しく解説

イエス・キリストの降誕

臨月であったマリアと夫のヨセフは、皇帝から住民登録の勅令が出たことによって、手続きをするためにナザレの町からヨセフの祖先ダビデの町であるベツレヘムへと向かいます。

ベツレヘムの宿はどこも空いてなかったため馬小屋で休むことにしましたが、産気づいたマリアは馬小屋でイエスを出産したのです。イエスが降誕した日は紀元前4年頃の12月25日でした。この日は後にクリスマスとしてお祝いする降誕祭の日になります。

クリスマスは何をする日?あまり知られていない意味や起源を解説

マリアは生まれたてのイエスを飼い葉桶に寝かせました。すると救世主の誕生を告げるために天使が現れ、それと同時に空に星が輝きだしたのです。

この星の輝きを見た東方の三博士(賢者)は救世主(メシア)の誕生を知り、星の光に導かれながら幼子イエスの元にたどり着きます。そして、イエスを拝むと贈り物として投薬と乳香、黄金を捧げました。イエスの誕生を知らせた星はベツレヘムの星とも言われています。実はクリスマスツリーの頂上に飾られている星はこのベツレヘムの星からきているのです。

イエス・キリストをわかりやすく解説!実はトルコと関わりが深かった!

エジプトへの避難とイエスの幼少期

救世主でユダヤ人の新たな王となる子が誕生したことは、当時ローマ帝国時代のユダヤ王国のヘデロ王の耳にも入りました。ヘロデ王は自身の地位を危惧し、イエスを殺そうと考えました。そして、イエスがどの子なのかわからないため、ベツレヘムとその周辺で生まれた2歳までの幼児を一人残らず皆殺しにしたのです。

動乱の歴史を歩んだローマ帝国の成り立ちから滅亡までをわかりやすく解説!

しかしヨセフは、自身の夢に現れた天使ガブリエルから、マリアとイエスを連れて大至急エジプトに逃げるように告げられていました。そして、ヘロデ王の策略からヨセフとマリア、イエスは間一髪で逃げ切れたのです。

ヘロデ王の死後、ナザレに戻ったマリアたち3人は、質素ながらも普通の生活を行っていました。そんな中、イエスが12歳になった時にマリアとヨセフはイエスを連れて過越祭のためにエルサレムに出かけました。しかし、そこでイエスを見失ってしまうのです。

マリアとヨセフはイエスを必死に探し続け、ようやく3日後に神殿に座ってラビ(ユダヤ教神学者)たちと話しているイエスを見つけました。マリアが、「心配して探し回りました。なぜここにいるのですか」と問うと、イエスは「なぜ探す必要があるのでしょう。私が必ず父(神)のそば(神殿)にいることがわからなかったのですか」と答えたと言われています。

イエスが起こした奇跡

成人になったイエスは、一緒に活動を始めたばかりの複数の弟子とマリアと共にガリラヤのカナでの結婚式に招待されました。しかし、その結婚式での宴会中に葡萄酒がなくなってしまったのです。当時、結婚式中に葡萄酒がなくなることは大変なこととされていました。

葡萄酒がなくなったことにマリアが気づき、イエスに言うと「私とどんな関係があるのですか。私の時はまだ来ていません」と冷たく返されたそうです。マリアはさりげなく召使いに「この人(イエス)が何か言いつけたらその通りにしてください」と告げました。

イエスは「水がめいっぱいに水を入れてください」と召使いに頼みました。そこで召使いたちはイエスに言われた通りに水がめの中に水を入れました。すると水がめの中の水が葡萄酒に変わったのです。この奇跡によって弟子たちはイエスを信じるようになったといわれています。

イエスの磔刑

マリアの息子イエスが成人となって宣教を行うようになりましたが、イエスは権利者の脅威となりはじめていました。イエスが民衆の支持を集め始めたのに加え、ユダヤ教の体制を批判して神を説いたからです。その後、イエスは反逆者として捕まり、紀元前29世紀頃にローマ帝国ユダヤ属州総督ピラトの命によって、ゴルゴダの丘で磔刑に処されてしまいます。

処刑場となるゴルゴダの丘の上まで十字架を背負って上るイエスを、母マリアと弟子のヨハネ、それにマグダラのマリアが見守っていました。するとイエスはヨハネを指さして母マリアへ「婦人よ。これがあなたの息子です!」、そして母マリアを指してヨハネに「見なさい。これがあなたの母です!」と言って、母マリアを愛弟子ヨハネに託したのです。

処刑されて十字架から降ろされたイエスの亡骸をマリアは抱きかかえて嘆き悲しんだと言われています。

聖母マリアの晩年

息子イエスの死後、聖母マリアに関する記述は聖書にもありません。したがって、誰とどこでどのように暮らし、いつどこで亡くなったのかは明らかになっていないのです。

7世紀の作家テーベのヒュポリュトスによると、西暦30年にイエスが磔刑になった後にマリアは11年間生きて西暦41年に亡くなったと言います。

マリアはキリストが迫害を受けたエルサレムの地を去り、安全な土地に移って余生を過ごしたのでしょう。マリアが余生を過ごした場所は、トルコのイズミルの南約70キロに位置していたエフェソスではないかと考えられています。当時のエフェソスは、中近東の中で最も栄えていた都市として知られていました。

聖母マリア~その後

聖母マリアの晩年からその後はどのようなエピソードがあるのでしょうか。聖母マリアが晩年を過ごし永遠の眠りについたとされる聖母マリアの家や根拠となる逸話などについて詳しくご紹介します。

聖母マリアが眠るエフェソス

使徒ヨハネは、イエスが昇天する前に母マリアを託されていたことから、その後マリアを引き取って行動を共にしていたと言われています。この使徒ヨハネは、イスラエルでのキリスト教徒迫害から逃れるため、また布教を目的としてアナトリア西部のエフェソスに行っています。そこで、聖母マリアも使徒ヨハネと一緒にエフェソスへ移り住んだ可能性が高いとされています。

しかし、4世紀頃のキリスト教徒の間では、聖母マリアが使徒ヨハネと共にエフェソスに移り住み、晩年を過ごし、この地で被昇天したと知られていましたが、次第に忘れ去られてしまったとも言われています。

聖カタリナ・エンメリックがマリアの晩年を幻視

エフェソスがマリアの被昇天の地であることを再発見させたのが、実は19世紀初頭のドイツ人カトリック教会修道女アンナ・カタリナ・エンメリックの幻視なのです。

カタリナ・エンメリックは敬虔なカトリック信者で、小さい時から当時まだ知られてなかった薬草を見極めていたり、体に聖痕のような痕が現れたり、治癒能力など超自然的な力を持っていたと言います。

病弱だったエンメリックは寝たきりになった晩年の1819年から永遠の眠りについた1824年までの間、イエスの晩年やマリアの晩年を幻視します。そして彼女が語ったことを文学者の詩人クレメンス・ブレンターノが書き留めて、エンメリックの死から約10年後に出版しました。

エンメリックとブレンターノは、エフェソスを見たこともなければ行ったこともありません。しかし、『邦題:聖家族を幻に見て(英:The Life of The Blessed Virgin Mary)』には、マリアがエフェソスへ向かったことやマリアがエフェソスの街中ではなく、3時間半ほど離れたもう少し海側の丘の上で町と海が見渡せる石造りの家に住んでいたことなどが書かれています。

また、家は暖炉によって二つの部屋に分かれていることや窓の位置、マリアの家に行く獣道などまで事細かに書かれているのです。

聖母マリアが最期を過ごした家の発見

本が出版されてしばらくたった1881年、フランス人司祭のジュリアン・ゴヤット神父が、この本に記載されていることを手掛かりに聖母マリアが最期を過ごした家を模索しました。

すると、エフェソス近くのエーゲ海を望む小高いブルブル山で、本の描写とそっくりな石造りの家の基礎と古代エフェス時代の遺跡を発見したのです。しかし、この発見はマリアの家と立証できずに、誰も気に留めることはありませんでした。

それから数年後、イズミルのフランス病院の皆でこの本を読誦している際、ここに配属されていたカリタス修道女長のフランス人修道女マリー・ド・マンダ・グランセが、エフェソスの家に関する描写部分に注目しました。

そして、礼拝のためにこの病院に訪れたユング牧師とポーリング牧師に、この幻視された描写のマリアの家が真実であるか確かめるように依頼するのです。

調査をしたユング牧師とポーリング牧師は、1891年7月29日エンメリックが描写した通りの場所を目指している途中、疲れて喉が渇いたので近くにいた村の女性に水を求めます。すると女性は「修道院に行けば水を見つけられる」と少し先の林の方を指さしたのです。

牧師たちがその方向へ行くと、なんと泉のすぐ近くの木々に隠れた場所で1世紀頃の家の痕跡と4世紀頃の教会の遺跡を発見したのです。

被昇天した場所「聖母マリアの家」

発見後の聖母マリアの家には、修道女マリー・ド・マンダ・グランセがカトリック教会からこの場所の責任者として任され、聖母マリアの家の再建から周辺の管理、運営などしながら亡くなるまで、この地のために尽くしました。

聖母マリアの家は質素で小さいT字型の作りです。入口から進んだ正面の奥に祭壇があり聖母マリアの像が置かれています。マリアの像が置かれている場所の右側にある部屋は、聖母マリアが寝室として使用していたと言われている場所です。

また、聖母マリアの家の外に出て右側にある階段を降りると泉がありますが、この泉の水は聖母マリアも飲んでいた水で治癒力がある水と言われています。さらに、ちり紙を泉の水でぬらして隣の壁に結ぶことで願いが叶うという神秘的な話もあります。

この聖母マリアの家は、ローマ教皇により1951年に聖地とされ巡礼地として認められたことで、カトリック教徒を始め世界中からクリスチャンが絶えず巡礼に訪れる場所となりました。また、観光地としてもとても人気があるスポットです。

| 名称 | 聖母マリアの家(Meryem Ana Evi) |

|---|---|

| 所在地 | Sultaniye, 35920 Selçuk/İzmir ※最寄りのセルチュクの町から約8.5Km車で約15分(イズミルからセルチュクまで車で約1時間) |

| 定休日 | なし |

| 開館時間 | 〈夏季〉8:00~18:00、〈冬季〉9:00~17:00 |

| 入場料 | 無料 |

| 備考 | ※足場が悪いので歩きやすい運動靴をおすすめします。 ※聖地で家の中は厳粛な雰囲気ですので、撮影は禁止です。 |

| ウェブサイト | https://www.hzmeryemanaevi.com/en |

エルサレムvs.エフェス 聖母マリアの最期の地の論争

聖母マリアが天に召された地は、近年までエルサレムであることがキリスト教の中での共通観念でした。しかし、1891年にエフェソスで聖母マリアの家が発見されたことで、この常識が揺らぐことになったのです。

ローマ法王庁は、聖母マリアの家が発見されてからも信憑性について証拠不十分としてマリアが晩年を過ごした家と認めていませんでした。しかし、ローマ教皇庁は1951年にこの地を聖地と承認し、巡礼地としたのです。

1961年、教皇ヨハネ23世によって、カトリック教会はエルサレムのマリア永眠教会にそれまで行っていた基本的恩赦を止め、エフェソスの聖母マリアの家への巡礼者たちへ永久的に御加護を与え、聖母マリアの家を聖地の地位にしました。

こうして、正教会とカトリックとではマリアの最期の地の教義が変わったのです。正教会は、エルサレムのオリーブ山にあるマリア永眠教会をマリアのお墓としていますが、カトリックでは、エフェソスの「聖母マリアの家」でマリアが被昇天したとしています。

また、マリアの死に関しても正教会とカトリックでは解釈が違います。正教会は、生神女就寝(眠りにつき、魂のみが天に上げられた)としています。一方でカトリックでは被昇天(魂と肉体ともに天に昇った)とされているのです。

聖母マリアの家への巡礼が伝統 シリンジェ村

エフェソス遺跡から東へ約8㎞、聖母マリアの家から北東へ約11㎞のところにあるシリンジェ村には、一昔前の1920年までギリシャ正教会信者が住んでいました。このシリンジェ村の人たちには毎年聖母マリアの被昇天の日である8月15日に巡礼地として訪れていた場所があります。それが、このマリアの家が発見された場所なのです。

彼らはこの場所を“パナギア・カプル(至聖女へ続く道)”と呼んで何百年間も巡礼の伝統を保持していました。実はこのシリンジェ村の人たちは、11世紀にセルジューク朝の侵略の脅威から逃れるために、巡礼地から数kmの距離にあるこの村へ避難した初期キリスト教徒のエフェソス人7家族の末裔たちでした。

セルジューク朝の成立から滅亡までを徹底解説!オスマン帝国との関係も説明

正教会ではマリアの被昇天の地はエルサレムであると信じられていた当時、シリンジェの正教会信徒たちがエルサレムではなくエフェソスでマリアが被昇天したと信じていたことは、先祖代々伝わる確信があったからでしょう。

このシリンジェの人々の伝統が、発見された1世紀の遺構“聖母マリアの家”=聖母マリアが晩年を過ごした家であることの証拠でもあるのです。

聖母マリアと縁が深いトルコで癒しの旅を

聖母マリアは、イエスの母として純粋なる母性の象徴とされています。しかし、実際にどのような女性だったのかは明らかになっていません。多くの人からは、聖母マリアが描かれている絵画からも見てとれるように、心優しい良妻賢母といったイメージを持たれているようです。

トルコのエフェソス近郊には、聖母マリアの家もあります。聖母マリアが晩年を過ごしていたと言われるトルコを訪れて癒しの旅をしてみませんか。

関連記事

更新日:2023.11.29

Views: 2910

更新日:2023.11.29

Views: 948

更新日:2023.09.11

Views: 2433

更新日:2023.12.05

Views: 2891

更新日:2023.08.23

Views: 1470

更新日:2023.02.28

Views: 1608