ローマ帝国の成り立ちから滅亡までの歴史をわかりやすく解説!

更新日:2023.04.05

投稿日:2022.10.06

Views: 12685

ローマ帝国とは、紀元前753年から紀元後395年まで1000年以上にわたってヨーロッパに君臨した大国です。王政から共和制そして帝政へと支配制度の変容をたどりながら、幾度となく戦いを重ねて勢力を拡大。さまざまな民族を包括しながら拡大していった国だからこそ、後世にも影響を与える政治制度や法律、文化などもたくさん生み出されました。

さらに、キリスト教の誕生から発展との深い関係性も、世界史を語る上では見逃せないポイントです。今回はそんなローマ帝国について、政治制度の変容と時代の流れを追いかけながら、わかりやすく解説していきます。

Contents

ローマ帝国とはどんな国?

ローマ帝国とは、紀元前753年から紀元後395年まで1000年以上にわたって古代ヨーロッパに君臨した大国のこと。紀元前8世紀頃にラテン人によってテヴェレ川下流域に成立した都市国家が始まりとされていて、王政、共和制の時代を経て、オクタウィアヌスの即位によって帝政となり、96~180年の「五賢帝時代」と呼ばれる時代に最盛期を迎えます。

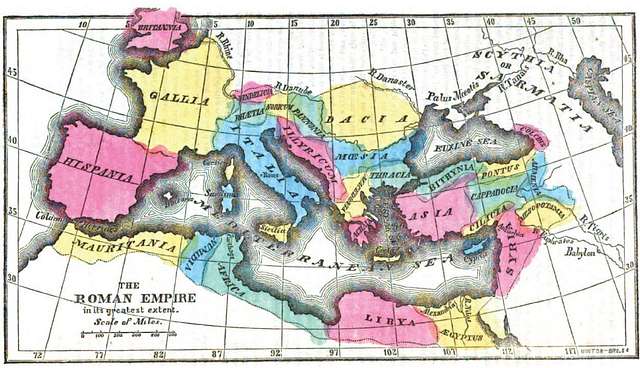

ローマ帝国の範囲は地中海世界全域に及び、最盛期には、イングランドやウェールズを含む大ブリテン島に置かれたブリタニア、ライン川とドナウ川の内側にあった属州ガリア、エジプト、アフリカ北岸、小アジア、シリア、メソポタミア、イベリア半島にまで及ぶ広大な領土を支配していました。

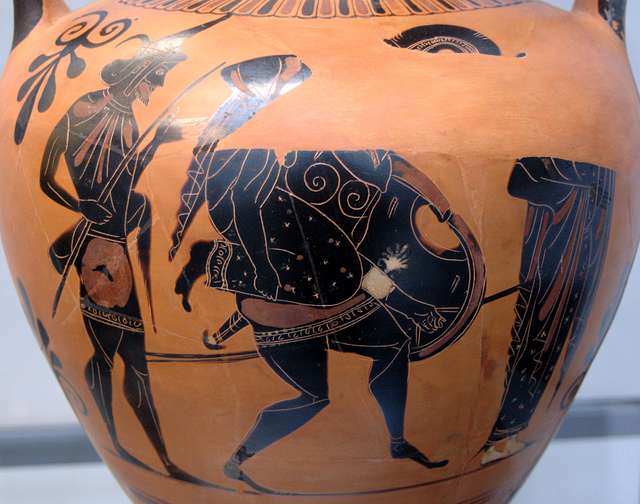

都市国家ローマの繁栄の礎を築いたといっても過言ではないのが中小農民です。都市国家ローマに奉仕するという忠誠心の高い中小農民からなる重装歩兵の活躍で、ローマはイタリア半島を統一することができました。さらに、ローマに忠誠を誓う国は受け入れるという方法で、戦わずして領土を拡大することにも成功しました。

しかしながら、長引く戦争により多くの中小農民の生活は疲弊しました。また、戦争で征服した国を属州とし、その国民を奴隷小作人としたことで安い労働力が農村に流入。中小農民はコスト的にも立ちうちすることができなくなってしまい、土地を手放す人が続出。無産市民へと身を落としていきます。一方で、彼らの手放した土地を購入し、安い労働力を使って大規模農園を経営する裕福層が登場。ローマの社会の中に大きな格差が生まれ、国民が不満を募らせていくことで衝突や内乱が頻発し、次第にローマは衰退への道をたどっていくこととなります。その後、ゲルマン人やササーン朝の侵入などもあり、ローマ帝国は専制君主制に移行。395年には東西に分裂し、ローマ帝国は滅亡します。

ローマの分裂後、西ローマは476年にゲルマン人によって滅亡させられます。東ローマ帝国はその後も続きますが、オスマン帝国によるコンスタンティノープル陥落によって、1453年に滅亡します。

ローマ帝国の略年表

| BC753年 | 建国神話によるローマ建国 |

|---|---|

| BC509年 | 共和制ローマがはじまる |

| BC449年 | 十二表法制定 |

| BC367年 | リキニウス・セクスティウス法制定 |

| BC287年 | ホルテンシウス法制定 |

| BC272年 | イタリア半島を統一 |

| BC264年 | カルタゴとの戦いポエニ戦争がはじまる |

| BC149年 | カルタゴを滅亡させる |

| BC133年 | グラックス兄弟が農地改革を行うが失敗 |

| BC91年 | 同盟市戦争勃発 |

| BC71年 | スパルタクスの反乱 |

| BC48年 | ファルサスの海戦でカエサルがポンペイウスを破る |

| BC44年 | カエサルが終身独裁官に任命されるが、ブルータスらによって暗殺される |

| BC31年 | オクタウィアヌスがアクティウムの海戦で勝利 |

| BC30年 | オクタウィアヌスにより、帝政ローマ時代がはじまる |

| 64年 | ローマの大火災でキリスト教徒が迫害される |

| 96年 | ネルヴァ帝の即位。五賢帝時代がはじまる |

| 116年 | ローマの勢力圏が最大になる |

| 180年 | 五賢帝時代終了 |

| 212年 | アントニヌス勅令によって属州民にローマ市民権が与えられる |

| 293年 | ディオクレティアヌス帝が帝国統治を4分割 |

| 313年 | コンスタンティヌス帝がミラノ勅令を公布。キリスト教が公認される |

| 330年 | コンスタンティノープルに遷都 |

| 388年 | テオドシウス帝によりキリスト教が国教に定められる |

| 395年 | ローマ帝国が東西に分裂 |

| 476年 | 西ローマ帝国滅亡 |

| 1453年 | オスマン帝国によりコンスタンティノープルが陥落。東ローマ帝国滅亡 |

王政ローマの建国

ローマの建国時期ははっきりとはわかっていませんが、建国神話によると紀元前753年とされています。神話では、トロイア戦争でギリシャ人勢力に敗戦しイタリア半島に逃亡したトロイアの武将アイネイアースの子孫で双子のロムルスとレムスが関係しているとされています。

トロイア戦争とは?古代ギリシャの叙事詩で語られる出来事は史実だったのか?

神話によると、オオカミに育てられたという伝説がある双子のロムルスとレムスは、テヴェレ川下流の土地を分割統治していましたが、掟を破ったレムスがロムルスに処刑されてしまいます。これによって単独の支配者となったロムルスは、紀元前753年にローマを建国。ローマという名称はロムルスからきているともいわれています。

ローマ神話を全解説!有名な神・女神やギリシャ神話との違い、成立の歴史

王政ローマはその後7代244年にわたって続いていきます。王政ローマでは王は終身制で市民の投票で選ばれていました。さらに、有力貴族のパトリキが終身の元老院を構成。王の助言機関となり政治をとり仕切っていました。

共和制ローマの時代

ここでは、王政から共和制に移行した時代のローマの政治の仕組みや繁栄への歩みについて解説していきます。

王を追放し共和制が始まる

紀元前509年、国王タルクィニウス・スペルブスがローマの貴族ルキウス・ユニウス・プルトゥに追放されたことで王政は終焉。有力貴族であるパトリキによる共和制が始まります。

共和制ローマの仕組み

ローマ共和制において、最高権力者とある執政官は「コンスル」と呼ばれ、パトリキが運営する元老院によって2名選出されていました。ちなみに、国の非常時に選出される臨時職は独裁官(ディクタトル)と呼ばれ、これはコンスルから選ばれます。共和制ローマではコンスルを国の指導者としながら、圧倒的な権威は元老院にあり、国家運営においても元老院が大きな影響力を持っていました。

平民が政治に参加

王政のころから変わらぬ貴族中心の国家運営の体制に対し、「プレプス」と呼ばれた平民は危機感をいだきます。重装歩兵として功績をあげ発言力も増していた平民たちは、ついに自分たちの権利を守るために抵抗運動を起こします。この抵抗運動によって、平民のみで構成される集会である「平民会」と、コンスルの決定に拒否権などを持つ役職の「護民官」が設置されることになりました。これによって平民も政治に参加できるようになります。

平民の政治参加によって、最初の成文法「十二表法」が採択され、ルールが明確化されました。また、紀元前367年には「リキニウス・セクスティウス法」も制定され、コンスルの1名を平民から選出することや大土地所有を制限することなどができるようになります。さらに、紀元前287年の「ホルテンシウス法」によって、平民会での決議は元老院の承認がなくても国法とされることになりました。これによって平民は貴族とほぼ同等な権利を得ることとなります。

領土の拡大と支配の方法

都市国家ローマの領土拡大に重要な役割を果たしたのが、平民によって構成された「重装歩兵」でした。中小独立自営農民を基盤とする重装歩兵部隊を中核とした市民軍の活躍で、紀元前272年にはイタリア半島の諸都市国家を統一。さらに地中海にまで支配勢力を広げていきます。

この時代には、アッピア街道などの軍道が整備されました。「全ての道はローマに通ず」という有名な言葉がありますが、広大な支配領土の交通網を整備したことで、ローマはより強大になっていきます。ちなみに、その道幅は戦車が2台分通るほど広かったともいわれています。

さらにローマの支配体制の寛容性も領土拡大の要因となりました。紀元前1世紀、イタリア半島内の諸同盟市がローマ市民権を求めて同盟市戦争をおこしたことで、イタリア半島内の諸都市の市民にも市民権が付与されることとなります。敗戦国に対しても、完全服従させるよりローマの優位性を受け入れさせて同盟国としたため、戦争を避けたい弱小都市国家がローマの同盟国となることを選択。こうして、戦わずして領土を拡大することに成功します。

また、支配下に置いた国を植民市、自治市、同盟市に分割統治。それぞれに格差をつけることで、それらが団結してローマに反旗を翻すことも防いでいました。

ポエニ戦争によりさらに領土が拡大

イタリア半島を統一した共和制ローマでしたが、北アフリカの都市国家カルタゴは警戒すべき存在でした。カルタゴは海上帝国で、強大な軍事力を誇り、西地中海を勢力範囲としていました。紀元前264年、ついにローマとカルタゴの間で戦争が始まります。

フェニキア人とは?地中海交易を支配した一大勢力の歴史的重要性と功績

紀元前241年に勃発した第一次ポエニ戦争では、シチリア島を巡って争いローマが勝利。シチリア島がローマ最初の属州となります。また、紀元前218年におこった第二次ポエニ戦争では、カルタゴの将軍ハンニバルが、アルプス山脈を越えてイタリア半島に侵攻するという奇襲をかけローマ軍を次々攻撃。しかし、ローマ軍は持久戦に持ち込みハンニバルを足止めします。

その間にローマ軍の部隊は北アフリカに侵攻し、ザマの戦いでカルタゴ本国を撃破。この戦争でもローマが勝利を手にします。そしてついに、紀元前149年の第三次ポエニ戦争でカルタゴは滅ぼされ、ローマは西地中海を制圧。東地中海にも進出し、マケドニアを属州とするなど広大な勢力圏を築いていきます。

地中海はどこにある?ビーチや料理、気候など魅惑の地中海を紹介!

拡大したローマの支配の仕方

イタリア半島以外のローマの征服地はプロヴィンキア(属州)とよばれていました。属州には徴税請負人のエクイテス(騎士)を派遣し、税の徴収を行っていました。また、ローマに敗戦した国の民は農業奴隷として大土地経営に利用していました。

領土拡大によるローマの社会の変化と荒廃

領土拡大による戦争が長引いたことで、重装歩兵として自弁で戦った中小農民が疲弊して没落していきます。戦争による耕地の荒廃や、属州からの安価な穀物の流入も追い打ちをかけ、農地を手放し無産市民となる中小農民が続出。戦争で戦った代償としての「パンと見世物」を求めて都市ローマへ流入してきます。

円形劇場とは?古代ギリシャ・ローマ時代の遺跡が今も息づくトルコ

一方で、中小農民達が手放した土地は、富裕層によって私有地化。富裕層が大土地を所有し、大量の奴隷を使って果樹園栽培などで利益を上げるようになっていきます。

このような格差社会の中から、元老院中心の政治体制を維持しようとする「閥族派」と民会を基盤として政界に進出しようとする「平民派」がでてきて対立を深めていきます。一度はグラックス兄弟の改革により、無産階級への土地の再配分を試みますが失敗。

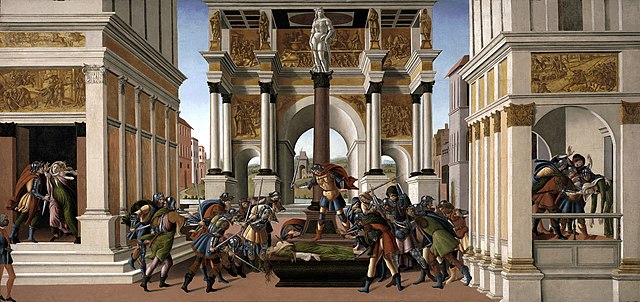

紀元前91~88年には同盟市戦争が勃発し、紀元前73~71年にはトラキア出身のスパルタクスによる反乱が起こるなど、大国となったがゆえにさまざまな場所で争いや反乱が起こり「内乱の1世紀」と呼ばれる時代へ突入。ローマは荒廃ヘの一途をたどります。

トラキアとは?黄金文明からオスマン帝国の繁栄まで、歴史が交差する地域を徹底解説!

三頭政治と独裁政治の時代へ

ポンペイウス、クラッスス、カエサルによる第1回三頭政治が行われるようになり、このうちポンペイウスとクラッススが争い互いに失脚します。これによって、紀元前48年カエサルによる独裁が始まります。紀元前44年にカエサルは終身ディクタトルに就任しますが、それに不満を抱いた共和主義者のブルートゥスらにより暗殺されてしまいます。

紀元前43~36年には、アントニウス、レピドゥス、オクタウィアヌスによる第2回三頭政治が行われますが、それぞれが対立。紀元前31年におこったアクティウムの海戦によって、オクタウィアヌスが勝利を収めます。これによって、オクタウィアヌスは元老院から尊厳者という意味の「アウグトゥス」という称号を与えられますが、かつて独裁を名乗り失脚したカエサルを反面教師として、市民の中の第一人者という意味の「プリンケプス」を自称しました。しかしながら実情は、オクタウィアヌスにほぼ全ての権力が集中していて、すでに皇帝のような存在だったともいわれています。

帝政ローマ帝国

ここでは、共和制から帝政へと移行したローマ帝国について、全盛期から滅亡までの歩みを解説していきます。

ローマに平和をもたらした五賢帝の時代

オクタウィアヌスの死後、養子のティベリウスが世襲によって皇帝になり帝政が定着。事実上の専制君主体制の国家となります。その後、96年に即位したネルウァ帝からトラヤヌス帝、ハドリアヌス帝、アントニヌス・ピウス帝、マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝までの時代にローマ帝国は全盛期を迎えます。この時代は「五賢帝時代」と呼ばれ、ローマは安定期に入りパクス・ロマーナ(ローマの平和)ともいわれる繁栄の時代が続きます。

パクス・ロマーナ時代に行われたこと

ローマが最も栄え、安定した五賢帝時代には、さまざまなことが行われました。1~2世紀頃は季節風を利用した季節風貿易を行い、これによって経済が発展します。また、豊富な財政によりロンドン、パリ、ウィーンなどローマ風の都市を建設。コロナトゥスという土地制度のもと、コロヌス(小作人)を使った大土地経営も盛んに行われました。法律や交通路、ものの単位や測り方、貨幣制度などを整備統一したのもこの時代です。

専制君主制ヘの移行からローマ帝国の滅亡まで

安定した五賢帝時代を経てローマは専制君主制へと変容していきます。235~284年の50年もの間、各地の軍団が司令官を皇帝に擁立して抗争を続けていました。そのすきに、北方のゲルマン人や東方のササーン朝ペルシアが侵入。皇帝ヴァレリアヌスはササーン朝に敗北します。そのような混乱の世の中で、ディオクレティアヌス帝による専制君主制がはじまることとなったのです。

ディオクレティアヌス帝は、ローマ帝国を4つに分け4人の皇帝をおく四帝分割制でローマを統治しました。自身は神と名乗り皇帝崇拝を強制。これに従わなかったキリスト教徒を迫害します。その後コンスタンティヌス帝の時代となると、313年にミラノ勅令が発布され、キリスト教は公認されます。330年には、コンスタンティノープルに遷都。テオドシウス帝の時代になると、392年にキリスト教は国教化されます。

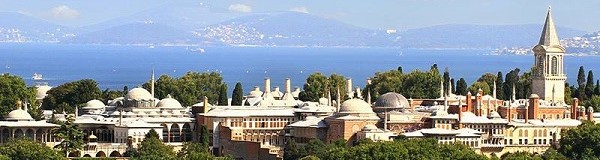

コンスタンティノープルとは?世界最大のメトロポリスだったビザンツ帝国の首都を大紹介!

テオドシウス帝の死後、ローマは東西に分裂。ローマ帝国は実質的に滅亡することになります。その後、476年に西ローマ帝国が滅亡。1453年には、オスマン帝国によってコンスタンティノープルが陥落。東ローマ帝国も滅亡してしまいます。

世界史に燦然と輝くビザンツ帝国(東ローマ帝国)1000年の歴史をわかりやすく解説

キリスト教とローマ帝国の関係

ここでは、キリスト教の成立から国教化までの歩みとローマ帝国との関係について解説していきます。

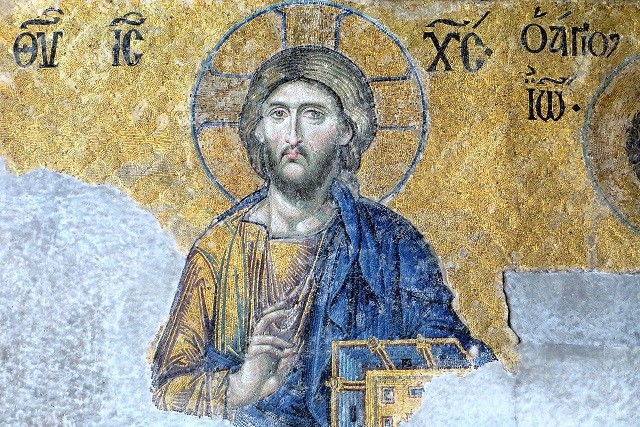

キリスト教成立から新約聖書完成まで

ローマ帝国時代は、宗教としてはユダヤ教が浸透していました。ユダヤ教では、救済される民はユダヤ教の信者のみという限定的な考えでした。一方でキリスト教は、神による絶対愛や隣人愛を説き、信じれば誰しもが救済されると説いたため、ローマでも広く信仰されるようになっていきます。

ユダヤ人とは?ホロコーストなど迫害の歴史からオスマン帝国との意外な関係までを解説

広大な領土にさまざまな地域の民族が属するローマ帝国には多数の神がいましたが、ローマ皇帝を崇拝することが求められていました。しかしキリスト教は皇帝崇拝を拒否したため迫害され、最終的にイエスは処刑されることとなります。

イエスの死後、イエスの直弟子である使徒によってイエスの教えが伝道される形でキリスト教が成立します。ペテロはローマ伝道に力を尽くし、パウロは異邦人の使徒として東方各地を伝道するなどして、キリスト教を広めていきます。さらに、イエスの言動録『福音書』、弟子達の活動記録『使徒行伝』を中心にまとめた『新約聖書』が4世紀頃に完成します。

イエス・キリストをわかりやすく解説!実はトルコと関わりが深かった!

ローマでの迫害の歴史

ローマ帝国で皇帝崇拝を拒否し弾圧されたキリスト教は、長きにわたり迫害の歴史を歩むことになります。皇帝ネロの時代には64年のローマ大火の責任を転嫁され、ディオクレティアヌス帝の時代には専制君主制を維持するために、皇帝を崇拝しないキリスト教徒を根絶やしにすべくキリスト教徒の大弾圧も行われます。しかし、それでもキリスト教徒の数は減りませんでした。その理由は、カタコンベなどで密かに信仰を守っていたからではないかともいわれています。

キリスト教の公認、国教化

コンスタンティヌス帝により313年にミラノ勅令が発布されると、キリスト教はローマ帝国で公認されることとなります。コンスタンティヌス帝は内戦を鎮めるためにキリスト教の加護を得たとして公認したともいわれています。

テオドシウス帝の時代になると、392年にキリスト教は国教化されます。これは、荒廃し分裂が危ぶまれるローマ帝国の再構築を図るべく、団結心が強く信者の数も増え続けているキリスト教を利用しようとしたのではないかとも考えられています。

キリスト教の宗派や教えとは?深い歴史や三大行事の意味など詳しく解説

教義が皇帝の都合よく統一される

325年、ニケーア公会議が開催され、キリスト教の解釈の論争がおこります。キリスト教のアタナシウス派の三位一体説に、皇帝が自らも神となりうるとの解釈をしたため、この教義を気に入り正統派として保護することとなります。正統派の教義は皇帝にとって都合のいい内容があったため採用されました。

ニカイア公会議をわかりやすく解説!内容・開催場所・三位一体説とは?

一方で、イエスに人性を認めるアリウス派はローマ帝国を追放されてしまいます。また、431年に開催されたエフェソス公会議では、イエスの神性と人性を分離するネストリウス派が異端とされ禁止されることになります。さらに、451年に開催されたカルケドン会議では、イエスに神性のみを認める単性論が異端とされ禁止されます。これによって、キリスト教の教義はローマ帝国皇帝の都合のよいように統一されることとなります。

後世に影響を与えたローマの文化

ここでは、ローマ帝国の長い繁栄の歴史の中で花開き発展した文化についてご紹介していきます。

ラテン文学の発展

ローマ時代はラテン文学が花開いた時代でもあります。代表的な作品に、ウェルギリウスがローマ建国の歴史物語を記した『アエネーイス』や、ホラティウスの『抒情詩集』、オウディウスの『転進譜』などがあり、他にもさまざまな文学が登場しました。

さらに歴史家タキトゥスは著書『ゲルマニア』でゲルマン人の生活を記し、退廃しきったローマに苦言を呈します。他にも、歴史家ポリビオスによって政体循環史観が提唱され、歴史家カエサルは『ガリア戦記』を記し、歴史家リウィウスはローマ建国以来の歴史を記した『ローマ史』を完成させます。

自然科学の分野が躍進

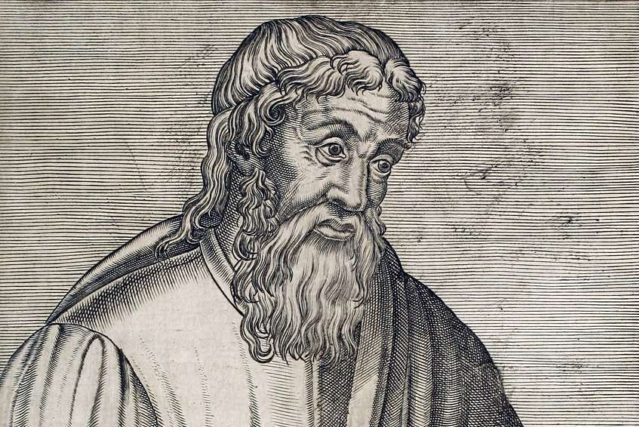

2世紀にプトレマイオスが天動説を提唱。以後ローマで定説となります。また、プリニウスの『博物史』や、ストラボンの『地理誌』が発表されるなど、自然哲学の分野も躍進を遂げました。

ストラボンとは?『地理誌』で知られる古代ローマ時代の学者の生涯や功績を紹介

ギリシャ人の精神性を継承

ギリシャのストア派哲学が継承されたことは、ローマ文化の功績のひとつとも称されています。マルクス・アウレリス・アントニヌス帝はストア派哲学者でもあり、自ら『自省論』を著しました。

広大になったローマ帝国では、ストア派の「禁欲の精神を持って生きる」という考え、「わがままを言わずみんなで協力しあって社会生活をおくる」という利他的な精神論が実情とリンクしていたこともあって広まっていったのではないかとも考えられています。

古代ギリシャとは?都市国家の成立や文化・文明、神話、有名人まで徹底解説

ローマならではの文化も誕生

ローマ帝国が大きくなったがゆえに生まれた文化もあります。特筆すべきは『ローマ法』が制定されたことでしょう。さまざまな慣習を持つ民族が居住するローマ帝国ではそれに対応できる法律が必要でした。ローマ法は、後世までローマの統治システムに大きな影響を与えました。

高い水準の建築技術によって、コロッセウムや凱旋門、パンテオン、ガール水道橋など、巨大な建造も造られました。娯楽場として、浴場も造られています。また、ユリウス暦という暦が紀元前46年に制定されました。季節のズレを修正するためにエジプトの太陽暦をおもに採用していたようです。

ポンペイの遺跡が伝えるローマ人の暮らし

ポンペイは、79年にヴェスヴィオ火山の噴火によって一瞬で火砕流に飲み込まれてしまったローマの都市です。近年になってから、イタリアのナポリ近郊で遺跡が発見されました。

Archaeological Areas of Pompei, Herculaneum and Torre Annunziata – UNESCO World Heritage Centre

ほぼ当時のままの状態の1世紀の古代ローマの人々の暮らしを伝える遺物が数多くみつかっていて、都市には整備された上下水道があり、現代と変わらない水量の調節機能があったことなどもわかりました。遺物の数々から、かなり高度な都市だったことが推測されています。

トルコにあるローマ時代ゆかりの遺跡

ここでは、トルコ国内にあるローマ帝国の時代にゆかりのある遺跡をご紹介していきます。次のトルコ旅行では、ぜひ足をのばして訪れてみてくださいね。

エフェソス

エフェソスはトルコにある古代都市遺跡で、2015年にはユネスコ世界遺産にも登録されています。古代世界の七不思議に数えられるアルテミスの大神殿があり、ローマ帝国時代には、アントニウスとクレオパトラが滞在した場所としても知られています。

古代ローマでは貿易の要所となり、初代キリスト教時代の教会会議や公会議が何度も開催されるなど、歴史的にも重要な意義を持つ遺跡でもあります。

トロイの古代遺跡

トロイの古代遺跡は、吟遊詩人ホメロスによる長編叙事詩『イーリアス』の神話は実在したと信じたドイツ人考古学者シュリーマンによって発見された遺跡。1998年には世界遺産にも登録されています。

ローマの建国神話によると、この遺跡のあるトロイアでおこったトロイア戦争でギリシャ人勢力に敗戦しイタリア半島に逃亡したトロイアの武将アイネイアースの子孫で双子のロムルスとレムスのうち、ロムルスがローマを建国したと伝えられています。

トロイ遺跡は歴史ロマンあふれるトルコの世界遺産!観光のポイントは?

パムッカレとヒエラポリス遺跡群

パムッカレは広大な石灰質の大地。石灰棚と温泉を求めて紀元前からこの地に都市が整形され、紀元前2世紀に古代都市ヒエラポリスがおかれたといわれています。パムッカレとヒエラポリスの遺跡群は、1988年にユネスコ世界遺産にも登録されています。

ヒエラポリスとはラテン語で「聖なる都」。古代ローマでは神の恵みを受け取れる聖都として憧れの場所だったようで、神の恵みである温泉をめざしてこの地を旅しました。当時は一大リゾート地として賑わっていたともいわれています。

パムッカレ-ヒエラポリスはがっかり世界遺産じゃない!観光の見どころ解説

カッパドキア

カッパドキアは1985年に「ギョレメ国立公園およびカッパドキアの岩石遺跡群」としてユネスコの世界遺産に登録された遺跡。トルコ国内でも屈指の人気観光スポットです。「妖精の煙突」や「キノコ岩」などと呼ばれる奇岩が広がる独特の景観が広がり、岩窟教会などの初期キリスト教の貴重な遺跡があります。

カッパドキアはトルコの人気世界遺産!観光名所と旅行ツアーの楽しみ方

ローマ帝国にとってカッパドキアは最北東の属州でした。また、カッパドキアにはいくつかの地下都市がありますが、古代ローマで迫害を受けていた初期キリスト教徒が隠れ場所として使用していたともいわれています。

4世紀頃現在のカイセリの司教を勤めていた聖バシレイオスは、カッパドキアに移り住んできたキリスト教徒のために宿泊地などを提供。迫害を逃れこの地に移り住んだキリスト教徒は彼の教えに従い慎ましく暮らしていたとされています。ギョレメ野外博物館には、キリスト教徒達の生活跡なども残っています。

ギョレメ国立公園と野外博物館はカッパドキア観光の要!見どころまとめ

ペルガモン

ベルガモンは、ギリシャ人のアッタロス朝の首都だった古代都市。文化、政治、科学の中心として繁栄し、羊皮紙発祥の地でもあります。2014年には「ベルガモンとその重層的な文化的景観」として、ユネスコの世界遺産にも登録されています。

世界遺産ペルガモン(ベルガマ)の古代遺跡とは?トルコの人気観光スポット紹介

エウメネス2世の時代に小アジアの大部分を占有したベルガモンですが、紀元前113年にアッタロス3世がローマに献上。ローマ帝国の属州となり、属州アジアの中心になりました

トルコにある古代ローマ時代の遺跡を巡ってみよう

今回はローマ帝国について解説してきました。ローマ帝国とは、紀元前753年から紀元後395年まで1000年以上にわたってヨーロッパに君臨した大国です。王政から共和制そして帝政へと支配制度の変容をたどりながら、戦いを重ねて勢力を拡大。さまざまな民族を包括しながら拡大していった国でもあります。

トルコには、ローマ帝国時代にゆかりがある遺跡がたくさんあります。さらに、ローマ帝国分裂後の東ローマ帝国は、現在のイスタンブールにあったコンスタンティノープルを帝都としていたこともあり、こちらには東ローマ帝国時代の遺跡もたくさんあります。古代から中世にかけてのヨーロッパの激動の時代におもいをはせながら、トルコで遺跡めぐりをしてみるのはいかがでしょうか。トルコならではのダイナミックな旅を楽しんでくださいね。

関連記事

更新日:2023.11.29

Views: 2909

更新日:2023.11.29

Views: 948

更新日:2023.09.11

Views: 2433

更新日:2023.12.05

Views: 2890

更新日:2023.08.23

Views: 1470

更新日:2023.02.28

Views: 1608